|

Lo sapevate che...

31 ottobre

Le forze dell'ordine

hanno attaccato i manifestanti a Oaxaca

I docenti chiedono aumenti salariali. E la lotta si è allargata

ad altre categorie

Messico, la Polizia spara sugli

insegnanti

due vittime dopo cinque mesi di proteste

Il subcomandante Marcos ha inviato un messaggio

di solidarietà ai manifestanti: "Non siete soli

CITTA'

DEL MESSICO - E' finita con due morti, decine di feriti, 50

arresti e 36 persone sequestrate dai manifestanti, la carica

della Polizia Federale preventiva (Pfp) messicana che ieri ha

occupato la piazza centrale (Zocalo) di Oaxaca, capitale

dell'omonimo stato per interrompere la protesta, durata più di

160 giorni, degli insegnanti messicani.

Il 22 maggio 70.000 maestri sono scesi in sciopero per chiedere

aumenti salariali ma, di fronte all'intransigenza del

governatore Ulises Ruiz, il movimento si è generalizzato

coinvolgendo l'Assemblea del popolo di Oaxaca (Appo) che ha

tenuto a lungo testa alle forze dell'ordine.

Permanendo una impasse che rischiava di paralizzare

economicamente Oaxaca, il presidente uscente, Vicente Fox ha

deciso di inviare reparti della polizia federale che sono

entrati in azione ieri.

Per risolvere la crisi sono così intervenuti 3.800 agenti,

appoggiati logisticamente da 5.000 uomini dell'esercito, che

hanno rimosso, fin dal mattino, con l'appoggio di mezzi blindati

ed elicotteri le barricate, scontrandosi più volte con i

manifestanti. Gli insegnanti hanno risposto al blitz della

polizia con azioni nonviolente, ma a tratti anche con pietre e

bastoni, agli idranti e ai lacrimogeni.

L'operazione ha permesso di recuperare gli edifici pubblici

occupati ed ha sospeso le trasmissioni di Radio Universidad, che

per tutta la giornata era servita da coordinamento per la

resistenza civile.

Dall'inizio dei disordini sono almeno 13 le persone, per lo più

maestri elementari, morte per mano di cecchini paramilitari.

Venerdì è caduto sotto i colpi d'arma da fuoco anche un

cameraman statunitense. Secondo la Appo le ultime due vittime

sono Roberto Lopez, un impiegato della previdenza sociale, e

Jorge Alberto Beltran, un infermiere.

Nel momento di maggiore intensità degli scontri di ieri, il

subcomandante zapatista Marcos ha inviato un messaggio di

solidarietà ai manifestanti di Oaxaca: "Le strade sono bloccate

dalla polizia - ha detto il leader dell'Esercito zapatista di

liberazione nazionale (Ezln) parlando a Chihuahua, nel Messico

settentrionale - nell'aria non volano uccelli ma aerei

dell'esercito. Il popolo è circondato e sente di essere solo, ma

noi diciamo che non è solo, che lo appoggiamo".

Anche il leader del Partito della rivoluzione democratica (Prd)

ed ex candidato sconfitto di misura alle recenti elezioni

presidenziali, Andres Manuel Lopez Obrador, si è schierato con i

manifestanti della Appo sostenendo "inaccettabile e indegno" che

il governo del presidente Fox continui a sostenere il

governatore Ruiz, bollato di "antipopolare, sinistro e

repressore".

A 10 anni dalla

dichiarazione di Roma, che impegnava i governi

a dimezzare i sottoalimentati nel mondo le cifre sono allarmanti

La Fao ammette il fallimento

"La fame nel mondo aumenta"

L'obiettivo fissato nel 1996 è

praticamente irraggiungibile

Nell'Africa sub-sahariana 40 milioni di malnutriti in più

di CRISTINA NADOTTI

ROMA -

L'obiettivo di dimezzare il numero di persone che soffrono la

fame entro il 2015 è lontano, sempre più lontano, praticamente

irraggiungibile. Il Rapporto annuale sullo Stato di insicurezza

alimentare nel mondo (Sofi), diffuso oggi dalla Fao, ammette:

"In dieci anni, in pratica, non è stato fatto alcun progresso

verso l'obiettivo di dimezzare il numero di sottoalimentati nel

mondo". Già in occasione della "Giornata

mondiale dell'alimentazione", lo scorso 16 ottobre, il

direttore generale dell'organizzazione, Jacques Diouf, aveva

reso note alcune cifre allarmanti, ma i risultati del Sofi

mostrano come in alcune zone - tra queste l'Africa - la

situazione non solo non è migliorata, ma è in peggioramento.

I dati. Al mondo ci sono 854 milioni di persone che soffrono la

fame e il numero non è mai calato dal 1990-92. Fare riferimento

a questa data è importante perché nel 1996 oltre 180 capi di

Stato e di governo si erano riuniti a Roma per il Vertice

mondiale sull'alimentazione e avevano firmato una Dichiarazione

con la quale si impegnavano a dimezzare il numero degli affamati

entro il 2015 e portarlo a 412 milioni. Per onorare l'impegno

preso al vertice si dovrebbe ridurre il numero dei sottonutriti

di 31 milioni l'anno da oggi sino al 2015, mentre il trend

attuale è al contrario di un aumento al ritmo di quattro milioni

l'anno.

Le ultime rilevazioni della Fao si riferiscono al periodo

2001-2003: le persone sottoalimentate sono ancora 854 milioni,

tra queste 820 milioni vivono nei paesi in via di sviluppo, 25

milioni nei Paesi in transizione e nove milioni nei Paesi

industrializzati. Il rapporto sottolinea che ci sono alcuni dati

confortanti e riguardano i Paesi in via di sviluppo, nei quali

il numero di sottoalimentati si è ridotto del 3% rispetto al

1990, e potrebbe dimezzarsi entro il 2015. Ma a fronte di queste

buone notizie si evidenzia un divario sempre più ampio con i

Paesi più poveri, nei quali le cifre parlano di un aumento netto

della povertà. E' esemplare il caso dell'Africa sub-sahariana:

la Fao stima che entro il 2015 il 30% di sottoalimentati sarà

concentrato in quella regione.

Il caso africano. Nell'Africa sub-sahariana il numero di persone

sottoalimentate è passato da 169 milioni nel 1990-92 a 206,2

milioni nel 2001-03. Tra le cause di questo incremento l'Aids,

le guerre e le catastrofi naturali, in particolare nel Burundi,

in Eritrea, in Liberia, in Sierra Leone e nella Repubblica

democratica del Congo. E' proprio questo il Paese per cui si

registrano le maggiori preoccupazioni della Fao poiché, a causa

anche della guerra del 1998-2002, il numero di affamati è

triplicato passando da 12 a 37 milioni di persone, cioè il 72%

della popolazione. La Repubblica Democratica del Congo è un caso

emblematico se si considera che si tratta di una delle regioni

della terra con le maggiori risorse naturali. Per dirla con le

parole del Sofi "ciò che manca è la volontà politica per

mobilitare quelle risorse a beneficio degli affamati".

Le politiche contraddittorie. Il rapporto della Fao indica

chiaramente che per ridurre il numero di sottoalimentati è

fondamentale lo sviluppo rurale, almeno nei Paesi nei quali la

situazione è peggiore. "Nonostante ciò i Paesi donatori hanno

ridotto in modo consistente gli aiuti al settore agricolo -

sottolinea Francisco Sarmento di Action Aid International, una

delle organizzazioni invitate dalla Fao a discutere della

revisione del piano d'azione - Nell'84 i Paesi donatori hanno

versato quasi otto miliardi di dollari per il sostegno dei

programmi agricoli, ma nel 2002 la cifra si è ridotta a circa

tre miliardi. Inoltre i Paesi del Nord del mondo adottano tutta

una serie di azioni economiche che frenano la produzione

agricola dei Paesi sottosviluppati e l'esportazione dei loro

prodotti. E' un po' come dire che si individua l'agricoltura

come il motore principale per la ripresa dei Paesi

sottosviluppati, ma poi questo motore lo si frena in tutti i

modi".

Gli impegni. Il rapporto della Fao fa notare che l'obiettivo è

ancora raggiungibile, ma solo se si interverrà concretamente e

in modo concertato, con un'azione diretta contro la fame

contemporaneamente a interventi mirati allo sviluppo agricolo e

rurale. Tra le altre misure elencate dal Sofi ci sono:

indirizzare i programmi e gli investimenti verso le "zone più

critiche" di povertà e sottonutrizione; rafforzare la

produttività a livello di piccoli produttori; creare condizioni

idonee per gli investimenti privati, e questo implica tra

l'altro trasparenza e buon governo; far sì che il commercio

mondiale funzioni anche per i poveri, con l'istituzione di

meccanismi di protezione per i gruppi più vulnerabili; un

immediato incremento del livello degli Aiuti Pubblici allo

Sviluppo (APS) per arrivare a raggiungere lo 0,7% del Pil, come

promesso.

Che state a Fao? Da oggi fino al 4 novembre nel palazzo della

Fao, a Roma, si tengono gli incontri per la revisione del piano

d'azione del Vertice mondiale dell'alimentazione. All'evento

partecipano i ministri di alcuni tra i Paesi più ricchi e più

poveri del mondo e la Fao ha invitato organizzazioni non

governative ed esponenti della società civile per discutere

quali misure adottare per non fallire l'obiettivo del 2015.

Action Aid International ha lanciato in contemporanea la

campagna "Che state a Fao?" per denunciare l'insufficiente

impegno politico e finanziario degli ultimi dieci anni da parte

dei governi e della comunità internazionale. Per informarsi

sulle iniziative portate avanti dalla ong si può visitare

il sito.

30 ottobre

La storia

Così si licenziano i dipendenti

municipali

Lauro,

comune pilota nelle «ristrutturazioni» del settore pubblico. Fuori i

lavoratori iscritti alla Fp Cgil, dentro nuovi assunti senza concorso. E

intanto mancano le strutture: gli ospiti devono sedere sui banchi dell'asilo

Francesca Pilla

Lauro (Avellino)

Sedici dipendenti pubblici da

licenziare per far posto a 32 nuovi assunti senza concorso. A Lauro - comune

di 3 mila abitanti alle porte di Nola ma in provincia di Avellino - si può.

Protagonista la giunta comunale guidata dal sindaco Vito Bossone (Udeur),

succeduto al cugino Antonio da tre anni, che ha prima deciso di portare

l'organico a 80 dipendenti - un numero altissimo per un piccolo comune -

quindi di mettere in mobilità quelli sgraditi, cinque di questi iscritti

alla Fp-Cgil. La motivazione del provvedimento? Un eccessivo costo per la

pubblica amministrazione. Anche se quelle spese sono state «autoprodotte»,

fuori i vecchi - tra cui il comandante dei vigili urbani, alcuni assistenti

tecnici e operatori ecologici - dentro i nuovi.

Il provvedimento è stato impugnato dal sindacato che la scorsa settimana è

riuscito a ottenere il reintegro dei lavoratori dal prossimo primo novembre.

Ma l'amministrazione non si è data per vinta e alcuni giorni fa ha deciso

unilateralmente il part time per questi impiegati. «Un'operazione illegale

dato che secondo il contratto nazionale per poter applicare il part time si

deve prima concordarlo con i dipendenti - spiega Luigi Mauro, della

segreteria Fp-Cgil di Avellino - Si tratta di un ennesimo abuso che si

aggiunge a cinque anni di violazioni di norme e regole nell'organizzazione

del lavoro».

Attualmente l'ente è sull'orlo del tracollo per i troppi sprechi, da

settembre i lavoratori non percepiscono lo stipendio e ieri la situazione,

ormai non più sopportabile, è stata anche denunciata in un'assemblea dei

lavoratori dal segretario nazionale della Fp-Cgil Mauro Breschi. Il sindaco

non vuole nessun tipo di confronto a riprova anche «l'accoglienza» riservata

all'assemblea: «Una sala malsana e senza sedie, con lavoratori e giornalisti

costretti a sedere sui banchi dell'asilo infantile», ha raccontato Marco D'Acunto,

segretario provinciale. «La pianta organica è stata gonfiata a dismisura

mediante assunzioni di dubbia legittimità che hanno portato al raddoppio dei

dipendenti nel giro di un anno e mezzo - continua D'Acunto - dal mese di

settembre i lavoratori non solo sono senza stipendio, ma non hanno ancora

avuto gli arretrati contrattuali approvati col contratto nazionale dello

scorso maggio. Su queste basi si arriverà a uno scontro». E la vicenda di un

piccolo paesino, a causa delle continue violazioni, potrebbe anche diventare

di interesse nazionale.

I parlamentari Raffaele Aurisicchio e Tommaso Sodano nelle scorse settimane

hanno già prodotto tre interrogazioni parlamentari sul «caso Lauro». Così

Beschi ha rincarato la dose: «L'azione dei lavoratori del comune di Lauro -

ha detto chiudendo l'assemblea - ci aiuta anche a livello nazionale per

portare avanti la battaglia che conduciamo sull'importanza del ruolo del

pubblico impiego e sulla necessità che esso sia organizzato e gestito sulle

esigenze dei cittadini e non sul volere degli amministratori, che seppure

eletti dal popolo sono tenuti al rispetto delle leggi e dei contratti».

Legge

sulle armi, uno solo dice no

L'assemblea generale dell'Onu ha approvato la proposta di redigere un

trattato per limitare la vendita di armamenti. Con un solo voto contrario,

quello di Washington, il principale esportatore di armi del mondo: 18,5

miliardi di dollari l'anno

Gabriele Carchella*

Questa volta gli Stati uniti sono

proprio soli. Soli di fronte al resto del mondo, che ha deciso di mettere

nero su bianco le nuove regole sul commercio delle armi. Non ci sono neanche

i cugini britannici a dar man forte all'alleato d'oltreoceano: giovedì sera,

quando il comitato dell'Onu ha messo ai voti la proposta di redigere un

trattato sulla compravendita di armi, Londra ha risposto sì. Lo stesso i

francesi, che in tema di armamenti hanno sempre fatto la voce grossa.

Persino la grande Russia e il gigante cinese hanno preferito non opporsi,

scegliendo la via più prudente dell'astensione. Due produttori emergenti

dell'ex blocco sovietico, Ucraina e Bulgaria, hanno invece espresso parere

positivo. Riassumendo: 139 sì, 26 astensioni (tra cui India e Pakistan) e un

solo no. Quello degli Stati uniti. L'unilateralismo della super potenza,

insomma, assomiglia sempre di più a una malattia irreversibile. Di fronte

all'isolamento internazionale, Washington risponde che i trattati già in

vigore sono più che sufficienti. Diverso il parere dei britannici, che

salutano il voto all'Onu come un grande traguardo: «Tutti i paesi dovrebbero

sostenere un trattato come questo, perché offre la speranza di un mondo più

sicuro in cui i bambini non debbano aver paura di andare a scuola», ha

dichiarato il ministro per lo Sviluppo internazionale di sua maestà Gareth

Thomas. Le organizzazioni per i diritti umani applaudono. Per Amnesty

International, si tratta di «un'opportunità storica» per redigere un

trattato credibile, che metta fuorilegge i trasferimenti di armi, causa di

«sistematici omicidi, stupri, torture».

Il voto del primo comitato dell'Assemblea generale dell'Onu è frutto di un

lungo lavoro. Negli ultimi tre anni, la campagna «Control Arms» - promossa

da Amnesty, Oxfam International e dalla Rete internazionale d'azione sulle

armi leggere (Iansa) - ha raccolto un milione di adesioni in 170 paesi.

Nella lista dei sostenitori spiccano i nomi di 15 premi Nobel per la pace,

tra cui l'arcivescovo sudafricano Desmond Tutu e il Dalai Lama. «Questa

decisione deve tradursi in un trattato forte, basato sugli impegni di

diritto internazionale assunti dagli stati», ha detto Rebecca Peters,

direttrice di Iansa.

Ma perché i trattati in vigore non sono efficaci? La globalizzazione ha reso

i controlli attuali inadeguati, spiegano i promotori di «Control Arms». Per

le grandi industrie di armamenti, infatti, è semplice sfuggire ai controlli.

Se in un paese le regole sono rigide, basta trasferire i centri di

produzione dove le leggi sono più permissive. Il voto all'Onu, comunque, è

solo un primo passo. Il segretario generale dell'Onu (dal primo gennaio Ban

Ki-Moon) ha un anno di tempo per ascoltare i pareri di tutti gli stati

membri delle Nazioni unite. Terminate le consultazioni, riferirà alla fine

del 2007 all'Assemblea generale. La parola passerà poi a un gruppo di

esperti governativi, che a sua volta sarà ascoltato dall'Assemblea nel 2008.

Insomma, prima di vedere la bozza del trattato ci vorranno anni. Proprio per

questo colpisce il voto contrario degli Usa, che hanno detto no prima ancora

di conoscere i principi guida del possibile trattato. In America latina e

Africa, al contrario, l'idea ha suscitato molto interesse. Soprattutto tra i

paesi che hanno sofferto gli effetti del traffico incontrollato di armi,

come Colombia, Haiti, Liberia e Rwanda.

L'idea piace meno all'industria bellica, per la quale ogni anno si spendono

nel mondo più di mille miliardi di dollari. Al primo posto tra i paesi

esportatori ci sono gli Stati uniti. Secondo le stime del londinese

Institute for Strategic Studies, nel 2004 gli Usa hanno esportato armi per

un valore di 18,5 miliardi di dollari Seguono molto distanziate Russia (4,6

miliardi), Francia (4,4), Regno unito (1,9) e Germania (0,9). Nella

classifica degli acquirenti, considerando solo i paesi in via di sviluppo,

il primo posto spetta agli Emirati arabi uniti (3,6 miliardi di dollari

spesi nel 2004), seguiti da Arabia saudita (3,2 miliardi), Cina (2,7) e

India (1,7). Di sicuro non sarà facile mettere tutti d'accordo su un

trattato internazionale. Oltre al no degli Usa, pesano le astensioni di

Russia e Cina, che faranno di tutto per evitare danni alle loro industrie

belliche.

Interrogatori «robusti»? Sì, se

permettono di ottenere informazioni. Parola di vicepresidente

Usa, torturare un po' va bene

In

un'intervista messa sul sito della Casa Bianca il vice di Bush, Dick Cheney,

assolve il «water-boarding», che consiste nel legare un detenuto a una

tavola e portarlo quasi all'annegamento: «Se serve a salvare vite umane è

sciocco perfino parlarne»

Franco Pantarelli

New York

Dick Cheney, il vice di George Bush, parla poco ma quando apre bocca

colpisce duro. Nell'ultima sua uscita, in un'intervista radiofonica

dell'altro ieri, ha detto che il «waterboarding» - cioè il trattamento che

fa sentire quelli che vi vengono sottoposti sull'orlo di annegare - va

benissimo e non costituisce tortura. Anzi, se deve servire a salvare vite

umane è un «no-brainer», cioè una cosa ovvia che non costituisce neanche un

grattacapo. Si fa e basta.

Immediata reazione delle associazioni per la difesa dei diritti umani e

domande a ripetizione, durante il briefing quotidiano della Casa bianca, al

portavoce ufficiale Tony Snow, che naturalmente ha negato tutto. Il vice

presidnte, ha detto Snow, «non parla del waterboarding. Non lo farebbe mai,

non lo fa mai e mai lo farà». Ma il testo dell'intervista, che è stato posto

perfino nel sito ufficiale della Casa bianca, dice esattamente il contrario.

L'intervistatore Scott Hennen, «stella» di una radio del Minnesota (una

delle tante di di cui la destra dispone, le sole con cui parla Dick Cheney)

gli chiede se non sia d'accordo nel considerare il gran discutere sul

waterboarding, diventato una sorta di simbolo, non sia per l'appunto una

schiocchezza e lui risposnde tranquillamente: «Sono d'accordo», anche se poi

- come al solito infischiadosene della logica - ribadisce che «noi non

torturiamo, noi rispettiamo gli impegni che ci vengono dai trattati

internazionali e dalle nostre stesse leggi».

Il riferimento è ovviamente alla Convenzione di Ginevra e alla nuova legge

sulle «commissioni militari», cioè quella che conferisce al presidente il

potere di decidere a suo insindacabile giudizio di stabilire cosa è permesso

dalla Convenzione di Ginevra e cosa no. Fra le varie nefandezze di quella

legge c'è anche quella di consentire che - quando i detenuti di Guantanamo e

quelli finora tenuti nelle prigioni segrete della Cia compariranno di fronte

alle commissioni militari per il processo - a loro carico potranno anche

essere presentate testimonianze ottenute con «trattamenti coercitivi». Dove

passa il confine fra tortura e trattamenti coercitivi?. I giornalisti hanno

preso a chiederlo a qualunque membro dell'amministrazione che capitasse loro

a tiro, ma nessuno rispondeva. Hanno cambiato tattica, chiedendo

esplicitamente se fra i trattamenti coercitivi consentiti ci fosse anche il

waterboarding, ma ugualmente nessuno rispondeva.

Ora la risposta l'ha data Cheney, spiegando tranquillamente che, sì, quella

tecnica si può usare. Il waterboarding consiste nello stendere il detenuto

su una tavola inclinata in modo che la sua testa sia più in basso dei piedi,

nel coprirgli il viso con un foglio di plastica e nel gettarvi acqua sopra.

Il risultato è che il poveraccio sente che sta per annegare e si dichiara

pronto a dire tutto ciò che da lui si vuole sapere. Cheney ha fatto il nome

di almeno un detenuto che è stato sottoposto a quel trattamento - il famoso

Khaled Sheikh Mohammed, considerato il cervello dell'attacco contro le Torri

Gemelle - per dire che lui ha fornito «informazioni di enorme valore sul

numero dei militanti di Al Qaeda, su come loro preparano i loro piani, su

come funzionano i loro addestramenti e così via». A quel punto

l'intervistatore, mostrandosi molto impressionato da quella spiegazione che

«ci fa sentire più sicuri», chiede a Cheney se non sia d'accordo che il

dibattito sul waterboarding non sia «un po' sciocco» e il vicepresidente si

dice «del tutto d'accordo».

Del resto lo scopo dell'intervista era di far rientrare la «paura del

terrorismo» nel dibattito elettorale, ormai completamente monopolizzata dal

disastro iracheno e quindi molto pericoloso per le fortune del partito

repubblicano. Se davvero Cheney e la sua «spalla» Scott Hennen siano

riusciti nell'impresa è dubbio. Di sicuro il vice presidente è riuscito a

riaffermare la sua figura come la più sinistra - ma in qualche modo la più

schietta - di questa amministrazione. Ma c'è una cosa che va ricordata, e

cioè che il dibattito e le decisioni prese sulla pratica della tortura non

era centrato sull'elemento «salvare vite umane», che sembra fatto apposta

per evocare una situazione in cui si sa che sta per scattare un'azione

terroristica ma non si sa esattamente cosa verrà colpito, dove e quando e

l'unico modo per saperlo e quindi salvare vite umane è torturare chi «si è

sicuri che lo sa», tipo uno di quelli impegnati nell'azione. No, la legge

che consente la tortura Bush l'ha voluta per «sanare» la situazione che si è

venuta a creare con i detenuti di Guantanamo e altrove, che - stante che le

vecchie leggi che non consentivano la tortura - non si potevano processare

perché sarebbero stati tutti assolti. Non potendo confessare di aver portato

nella prigione di Cuba gente che in gran parte col terrorismo non c'entra

nulla (il 90 per cento di quei detenuti non sono stati catturati dai soldati

americani ma consegnati da gente che cercava solo le loro laute ricompense),

Bush ha voluto una legge ad hoc che consentisse di processarli e condannarli

usando le confessioni estorte con la tortura, in modo che tutto alla fine il

processo appaia legittimo. I parlamentari repubblicani gli hanno fato questo

regalo e dovrebbe bastare questo a indurre gli elettori del prossimno 7

novemnbre a ripudiarli. Ma è più probabile che siano sconfitti per la guerra

in Iraq. Per ora, la bruttura di Bush che il pubblico americano ha

individuato è solo questa.

Duemila

euro di tasse in più Tanto ci costano gli evasori

La

ricerca di Fiscooggi quantifica in 250 miliardi di euro il Pil che sfugge

alle rilevazioni tributarie

Michele Simeone

Dopo tante chiacchiere, volete sapere quanti soldi gli evasori sottraggono

ogni anno dal vostro portafoglio? Ben 2 mila euro, che ogni abitante di

questa nazione versa in più per non «dare disturbo» a quelle persone che di

pagare le tasse proprio non ne vogliono sapere. Nel complesso la

stratosferica cifra sottratta alla contabilità nazionale ammonta a 250

miliardi di euro annui, il 7% del Pil nazionale. Il dato è stato fornito da

un'inchiesta della rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate, FISCOoggi.

La cifra è il reddito totale ignoto al fisco. Nelle casse dello stato

dovrebbe andare il 40% di quei 250 miliardi di euro, per un importo che si

aggira intorno a 100 miliardi, 2 finanziarie attuali e mezzo. «La cifra

stimata», si sottolinea, « è una via di mezzo» tra le varie stime che sono

state registrare negli ultimi anni. Nel 2004 il Censis, valutò in 200

miliardi di euro «l'imponibile del sommerso che riguardava il lavoro nero».

Un dato che comprendeva solo una parte dell'evasione fiscale. La Banca

mondiale, di recente, «ha stimato che l'imponibile sconosciuto al fisco» nel

nostro bel paese «si avvicina ai 300 miliardi di euro». FISCOoggi ricorda

che a questi numeri «occorre aggiungere le pratiche evasive ed elusive di

chi conduce una regolare attività». La rivista dell'Agenzia delle Entrate

riporta anche i dati della «nazione modello» per antonomasia del

capitalismo, gli Stati uniti d'America, dove l'«Internal Revenue Service»

(l'agenzia delle entrate americana) stima in 345 miliardi di dollari la

differenza media annua tra le entrate tributarie attese e il gettito

effettivo delle imposte federali». Una cifra che, trasformata in euro, si

aggira verso i 270 miliardi, simile all'imponibile evaso in Italia. Ma i

conti non tornano, perché in America la popolazione è di 300 milioni e in

Italia di quasi 60 milioni; senza contare il fatto che la differenza tra le

due economie va ben al di là della semplice differenza di popolazione.

Inoltre, mentre in Italia vantarsi di «non voler pagare le tasse» è quasi

diventato uno sport nazionale, «88 cittadini americani su 100 considerano

inaccettabile la pratica di non pagarle». E giustamente FISCOoggi registra

anche questo. In paesi come la Gran Bretagna è entrato in funzione il

sistema del «Tax Robot» uno strumento avanzato che « individua, filtra e

seleziona» i siti web che alimentano il business dell'e-commerce e che

vengono utilizzati per evadere l'Iva. In questo modo il sistema fiscale

inglese è riuscito a recuperare - nel 2005 - ben 1,5 miliardi di euro. Se

proprio piace tanto far riferimento all'America e alla Gran Bretagna per il

«libero mercato», sarebbe coerente che i nostri neoliberisti li prendessero

ad esempio anche per la loro capacità di scoprire gli evasori e stangarli.

Reesom, le

torture non bastano

per ottenere l'asilo politico

I pigri

cliché della comunicazione sono più forti dei principi della

Costituzione. Così, testardi come muli e ciechi come

pipistrelli, innumerevoli giornali e televisioni continuano a

definire in blocco "clandestini" gli immigrati che arrivano in

Italia via mare. L'ultimo comma dell'articolo 10 della nostra

carta fondamentale ("lo straniero, al quale sia impedito nel suo

paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite

dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio

della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge")

sembra essere stato abrogato dalle antenne e dalle rotative.

Eppure sono ormai anni che associazioni umanitarie, singoli

volenterosi, docenti di diritto e anche qualche maestro

elementare (perché il concetto è alla portata di un bambino)

spiegano che circa la metà del carico umano delle "carrette del

mare" è costituito da persone che si trovano proprio nelle

condizioni descritte dall'articolo 10. Definirli a priori

"clandestini" è come chiamare "hooligans" tutti quelli che vanno

allo stadio.

Ma va detto che i mezzi di comunicazione di massa non sono gli

unici responsabili di questa quotidiana manifestazione di

analfabetismo civile. A consolidare l'errore contribuiscono in

modo determinante le modalità di attuazione del principio del

diritto d'asilo. Il caso dell'eritreo Reesom ne è un esempio da

manuale.

Bisogna sapere che esiste una via di mezzo tra la decisione di

accordare l'asilo politico e quella di negarlo. Questa via di

mezzo ha un nome soave: "protezione umanitaria". In pratica, se

si ritiene che il richiedente non abbia subito una vera e

propria "persecuzione individuale" ma che, comunque, sia

impossibilitato a rientrare nel suo paese di origine, gli si dà

questa protezione che si traduce in un permesso di soggiorno

valido per un anno. Mentre chi ha avuto l'asilo può, per

esempio, fare il ricongiungimento familiare, il titolare della

protezione umanitaria vive in una specie di limbo, con l'incubo

che, scaduto l'anno, lo stato ospitante decida di espellerlo.

Reesom vive questo incubo da fine settembre. Per convincere la

commissione territoriale che era rimasto vittima di una

"persecuzione individuale" non sono stati sufficienti i segni

delle torture subite nel carcere eritreo da dove è entrato e

uscito per anni, accusato di essere un oppositore politico,

prima come studente universitario che organizzava manifestazioni

contro il regime, poi come militare obbligato a un servizio di

leva di cui non si conosce la fine. Non è bastato che

dimostrasse d'essere un membro del partito di opposizione al

regime, né il fatto che il suo fratello minore (altra pratica

diffusa in Eritrea) sia stato arrestato per ritorsione alla sua

fuga. Reesom, per agevolare i suoi esaminatori, aveva preparato

un appunto dove illustrava nei dettagli le persecuzioni subite.

Ma nel verbale della commissione per la concessione dell'asilo,

compare solo metà del racconto. L'altra metà è rimasta nel notes

di Reesom. Gli esaminatori non hanno ritenuto necessario

ascoltarla. Ma hanno stabilito che le persecuzioni non potevano

essere considerate "individuali" (evidentemente i segni di

tortura erano stati provocati dall'aria di Asmara) e gli hanno

accordato la "protezione umanitaria".

Se l'ovvio ricorso non sarà accolto, se ne riparlerà tra un

anno. Non è escluso che qualche funzionario di polizia decida

che Reesom può tornare a casa, gli neghi il rinnovo del permesso

di soggiorno e lo trasformi in un vero e proprio "clandestino".

O, in alternativa, se sarà espulso e riconsegnato ai suoi

carnefici, in un cadavere

Non toccate le bambine

di Fabrizio Gatti

Sono minorenni. Arrivano dall'Europa

dell'Est o dall'Africa. Ridotte in schiavitù e costrette a vendersi. Non

possono essere espulse. E l'Italia diventa il loro inferno

Quanto vale una ragazza di 18 anni o

forse meno? L'offerta è stata buttata lì qualche sera fa, nel

dopocena sul tavolo di una pizzeria alle porte di Torino. "Se hai 15

mila euro, diventa tua. Pagamento in tre mesi". Pochi minuti per

decidere, tra il caffè e un bicchiere di grappa: "Guardala, è un

affare. Te la porti a vivere con te...". Alla fine il ricatto: "Se

non trova 15 mila euro in tre mesi, dovrà pagarne 50 mila

all'organizzazione che l'ha fatta arrivare in Italia. E sai cosa

vuol dire? Che se non l'aiuti, la manderanno a battere sulla

strada". Paolo G., 41 anni, single, non si aspettava di concludere

la serata con un profondo senso di colpa. Una risposta la doveva pur

dare a quell'amico di mezza età che l'aveva invitato a cena. L'amico

è un imprenditore piemontese con l'azienda che va così così e la

testa piena di Viagra: dopo aver lanciato la proposta, ha aspettato

seduto tra la nuova moglie nigeriana di vent'anni più giovane e la

teenager in vendita, sorella di lei. "Gli ho risposto che avrei

immediatamente portato la ragazza alla comunità del Gruppo Abele",

racconta Paolo G., "ma lui, che bazzica le chiese pentecostali, mi

ha fatto un discorso sul valore del debito e della promessa data.

Insomma, dopo il mio rifiuto avrà provato a vendere sua cognata a

qualcun altro in cerca di moglie. Oppure l'avrà mandata sulla

strada. Se no, come trova quei soldi?".

Nell'Italia marchettara dove tutto si può comprare, anche la

prostituzione si è inventata nuove strade. Compreso il fai-da-te di

famiglia. Non importa se il contratto è per la vita o per dieci

minuti sul sedile ribaltabile di una macchina. Cambia solo il costo.

Eravamo il Paese dei latin lover. Siamo un popolo di clienti. Così

le bande di trafficanti si adeguano. La domanda di sesso a pagamento

aumenta? Loro procurano l'offerta. Con ragazze sempre più giovani.

Fino alle baby-squillo, insulto un po' cinematografico per indicare

ragazzine strappate dai banchi di scuola e mandate in tanga e

canottiera a vendersi sui viali. Alla periferia di Roma le fanno

dormire nelle grotte. La via Salaria è un postribolo di minorenni al

chiaro dei lampioni e spesso anche alla luce del pomeriggio. Lo

stesso, dopo le 11 di sera, diventa via Cristoforo Colombo,

l'arteria che porta al mare e all'aeroporto di Fiumicino. A Milano

non occorre uscire dalla città: ragazze europee e africane sono

tornate a occupare piazzale Loreto, viale Abruzzi, la

Circonvallazione fin dentro i quartieri semicentrali come i Navigli

e il parco Ravizza. Dalle parti di Perugia hanno scoperto una gang

di moldavi che legava le adolescenti alle pareti di una stalla

abbandonata. Ma la distribuzione di ragazze è capillare su tutta la

Penisola. Raggiunge le campagne sperdute, perché lì la domanda dei

clienti su camion e trattori è altrettanto forte. Come lungo la

statale 16, tra Foggia e San Severo, dove non esistono altro che

campi di pomodoro e vigne. La notte le nigeriane bruciano i

copertoni per farsi vedere, di giorno vanno a dormire nell'ex

zuccherificio a Rignano Garganico. Oppure la statale Adriatica da

Rimini a San Benedetto del Tronto. E ancora Bari, Catania, Cremona,

Prato, Aosta, Treviso. Al di fuori dei confini dell'Unione europea

il mondo è pieno di famiglie ridotte alla fame. I trafficanti non

fanno altro che portare le figlie di quelle famiglie là dove clienti

ricchi possono mantenere loro e i loro sfruttatori.

Nessuno conosce quante siano le

prostitute in Italia. C'è soltanto una stima: tra 50 mila e 70 mila

persone e non tutte sottoposte a un controllo violento. Il giro

d'affari è mostruoso: ipotizzando un guadagno a testa di 2 mila euro

a settimana, fa un incasso settimanale di 140 milioni di euro. Ma

secondo Transcrime, l'osservatorio dell'Università di Trento, in

quel totale il numero delle donne prigioniere del traffico di esseri

umani e dello sfruttamento sessuale è in continua crescita. Le

statistiche danno un minimo annuale di vittime (che a volte può

coincidere con l'inverno) e un massimo (l'estate): dalla stima di

17.550-35.500 ragazze nel 2001 si passa a 19.710-39.420 nel 2004. Un

altro istituto di ricerca e assistenza, il Parsec di Roma, fornisce

cifre più caute. Ma comunque spaventose: quasi 23 mila donne

sfruttate. E non c'è solo la prostituzione di strada. Perché la

forma più temuta dalle ragazze resta quella invisibile tra le mura

di night-club e appartamenti. In confronto all'Europa, l'Italia ha

il record: le donne 'vittime della tratta a scopo di sfruttamento

sessuale' sono 115 ogni 100 mila abitanti maschi con più di 15 anni.

Al secondo posto l'Austria con 84 vittime. L'Olanda è ferma a 76. La

Spagna a 54. La Germania a 45. La Francia a 27.

Al ministero dell'Interno, un ufficio sta analizzando i dati per

indirizzare le strategie. "L'arrivo di minorenni prima di tutto:

purtroppo è un effetto indotto involontariamente da noi", ammette un

ricercatore della polizia: "Gli organismi investigativi negli ultimi

anni hanno snobbato le indagini sullo sfruttamento. Per contrastare

il fenomeno le questure hanno scelto la via più veloce dei rimpatri.

Come azione preventiva sono state espulse le donne. Questo ha fatto

crescere l'arrivo di minorenni: perché i minori non possono essere

espulsi. Le organizzazioni hanno poi cambiato politica. Ora alle

ragazze lasciano anche il 30 o il 50 per cento dell'incasso. Ed

evitano di sottoporle a violenze, rapimenti e stupri. Così le

ragazze non scappano, non denunciano e hanno più incentivi a

rimanere nel giro. L'altro aspetto nuovo è la mobilità delle

prostitute. Le fanno spostare in continuazione: una settimana sulla

Salaria, poi sulla Domiziana, poi le ritrovi sulla Romea. Lo

spostamento impedisce eventuali legami affettivi con i clienti. Ma

questo nasconde un dato preoccupante che dobbiamo approfondire:

l'esistenza di una rete comune di contatti tra le squadre di

sfruttatori. Che sulla strada sono quasi sempre romeni o albanesi".

Treviso è una città molto severa con gli stranieri. Grazie a

Giancarlo Gentilini, vicesindaco della Lega, sono state perfino

tolte le panchine nei parchi. Così gli immigrati non si possono

sedere. Ma dopo le 22, lungo le vie intorno alla città, con le

immigrate gli abitanti della provincia possono fare di tutto. Dalla

strada del Terraglio alla Pontebbana. Due ragazze ogni 50-100 metri.

Trenta euro per dieci minuti le europee, 20 le africane. Gentilini,

quando era sindaco rottweiler e difensore della razza Piave, le

aveva protette: "Sono contro gli immigrati", aveva detto, "ma non

contro le prostitute straniere. Che volete? Le prostitute sono le

navi scuola dei giovani". Anche le forze dell'ordine locali hanno i

loro benefici. Quando non sanno come aumentare la statistica di

espulsioni e arresti, pure loro prendono di mira le prostitute: c'è

sempre qualche ragazza clandestina da rimpatriare o da sbattere in

carcere per non aver rispettato la Bossi-Fini.

Giulia, moldava, ex atleta della Nazionale giovanile di pallamano,

si offre a ragazzi, single e mariti della provincia di Treviso e

Venezia. Da quasi due anni si prostituisce sulla strada del

Terraglio. Di solito davanti al comando della polizia municipale di

Mogliano Veneto. Quando la sera chiudono gli uffici, arriva lei.

L'insegna blu e bianca le dà sicurezza. Giulia ha quell'età

indefinita acqua e sapone, tra i 16 e i 18 anni. Se vigili,

poliziotti o carabinieri le chiedono quanti anni ha, lei è pronta a

rispondere 17: per evitare il rimpatrio. Se invece a domandarle

l'età sono clienti preoccupati di finire in galera, dice 19. Così le

hanno insegnato i protettori. Quando ha lasciato la Moldavia, sapeva

cosa avrebbe fatto in Italia? "Sì, l'ho scelto io", risponde. Ha mai

avuto ripensamenti? "Sicuro che non mi piace. Ogni cliente potrebbe

essere quello che mi violenta o mi ammazza. Ma io sono moldava: o

fai questo o fai la fame". Che immagine ha degli italiani? "Un corpo

addosso con le braghe abbassate e il portafoglio in mano". Il

portafoglio in mano? "Sì, la gente di qui è molto legata ai soldi.

Tengono il portafoglio in mano anche quando fanno sesso. Hanno paura

che glielo freghi".

Se passeranno le proposte proibizioniste presentate in Parlamento,

le ragazze come Giulia finiranno in carcere. La logica è piuttosto

singolare: è come se nella lotta al contrabbando, lo Stato invece di

prendere i contrabbandieri avesse arrestato le stecche di sigarette.

È la tipica morale italica: si sfrutti pure, ma non si deve vedere.

L'esempio più famoso è quel consigliere comunale del centrodestra a

Milano. Ha conquistato i voti dei comitati di quartiere scatenando

violente campagne, retate ed espulsioni contro le prostitute

straniere: una notte la polizia l'ha pizzicato in macchina con un

travestito.

Ma come si potrebbe identificare il reato di prostituzione?

Nell'atto sessuale? Nel pagamento? Nella lunghezza della minigonna?

La questione preoccupa sociologi e consulenti dei Comuni più

sensibili. "Un provvedimento del genere", osserva Lorenza Maluccelli,

ricercatrice dell'Università di Ferrara e autrice di saggi,

"spingerebbe le ragazze in circuiti ancor meno visibili e più

pericolosi. Quante sono le donne violentate nel silenzio? Quelle

uccise? Eppure non c'è indignazione perché, per la cultura morale,

se sono prostitute se la sono cercata. Gli uomini invece dovrebbero

cominciare a interrogarsi sulla loro sessualità. Si dice che in

Italia ci siano 9 milioni di clienti. C'è una segregazione mondiale

del lavoro delle donne. Dai Paesi più poveri l'Italia prende

prostitute e badanti. Due forme di servizi alla persona. E non è un

caso che in tutti e due i settori lo sfruttamento di immigrate e

clandestine sia largamente diffuso". A volte le prostitute hanno un

lavoro regolare proprio come badanti. "Ma quando la questura lo

scopre", denuncia Alessandra Ballerini, avvocato della Cgil a

Genova, "il permesso di soggiorno può essere negato. Anche se la

prostituzione non è vietata dalla legge".

Un progetto riuscito di mediazione tra le proteste degli abitanti e

l'andirivieni di clienti l'ha inventato il Comune di Mestre. Qui le

prostitute sono state invitate a trasferirsi in 'zone informali'

meno abitate. Il potenziamento dell'illuminazione stradale,

l'assistenza di unità di strada e la sorveglianza discreta dei

vigili urbani ha convinto ragazze e travestiti a spostarsi nelle

aree indicate. "L'approccio è pragmatico, puntiamo alla riduzione

del danno", spiega il coordinatore, Claudio Donadel: "E ha

sicuramente portato a una migliore convivenza e a un forte contrasto

delle reti criminali. Dal '99, 172 ragazze sono uscite dallo

sfruttamento e più di 680 persone sono state arrestate e condannate.

Ora il progetto sarà esteso al Veneto. Partecipano tutti. Tranne,

ovviamente, Treviso. E Belluno, dove la prostituzione è meno

visibile".

Dal Veneto al Piemonte si muovono i trafficanti della mafia

nigeriana. Uno di loro è famoso a Torino come pastore pentecostale.

E a Verona, in un bar di Veronetta dove lavora, come basista del

racket. Fa parte della rete che costringe migliaia di ragazze

africane a saldare il prezzo della loro schiavitù, vendendosi sulle

strade. Alcuni pastori nigeriani hanno un ruolo fondamentale. Spesso

hanno di fronte giovani spaventate e analfabete. E durante le

prediche le minacciano con le peggiori pene dell'inferno se non

onorano il debito con l'organizzazione. A volte gli avvertimenti si

trasformano in aggressioni ai familiari in Nigeria. Così l'unica via

d'uscita dallo sfruttamento è l'aiuto dei clienti. "Il 90 per cento

delle ragazze nigeriane", spiega Claudio Magnabosco, fondatore del

progetto La ragazza di Benin City, "esce dalla tratta accompagnato

da un uomo, cliente o ex cliente che è diventato amico, fidanzato o

marito". Il progetto punta alla sensibilizzazione dei 'consumatori':

"I clienti, se informati, possono diventare una risorsa. Vogliono

multarli? Facciano pure, ma chi aiuterà le ragazze segregate?". Una

delle vittime della tratta, Isoke Aikpitanyi, è oggi moglie di

Claudio Magnabosco: "Per uscire", racconta Isoke, "basterebbe darci

una opportunità, un permesso di soggiorno anche breve, sei mesi, per

cercare un lavoro vero. In cambio dei documenti, invece, le autorità

pretendono che denunci qualcuno. Dobbiamo far sapere quello che

succede. Le 200 nigeriane assassinate in Italia. Le stuprate. Le

madri alle quali le maman prendono i figli per ricattarle. I black

boy che spacciano droga. Le famiglie che spingono le figlie

minorenni a venire in Europa. La corruzione che favorisce i

trafficanti. Le mutilazioni sessuali, il debito da pagare che non

finisce mai, i pastori cristiani che collaborano con il racket, le

ragazze che muoiono attraversando il deserto. Questa è la tratta.

Davvero pensate che il problema sia la prostituzione?".

Dopo l'accordo tra governo e parti sociali, 6

mesi per scegliere

dall'inizio del 2007. Un vademecum per capire cosa conviene fare

Fondi pensione o

vecchie liquidazioni

che fine farà il Tfr degli italiani

Obiettivo: recuperare almeno una parte del pesante gap futuro

tra attuale stipendio e pensione. I diversi rendimenti a confronto

di ROSARIA AMATO

La firma dell'intesa

governo-parti sociali sul Tfr

ROMA - Tfr o fondi pensione? L'idea di "trasformare" in una rendita

vitalizia la liquidazione (trattamento di fine rapporto), che per decenni è

stata il coronamento di una vita di lavoro, il modo per offrirsi un lusso e

comunque per "stare tranquilli", per acquistare una casa o comprarla ai

propri figli, ha spiazzato molti lavoratori, che adesso devono fare i conti

nel giro di pochi mesi, e scegliere.

Con l'accordo tra governo e parti sociali siglato, dopo molte polemiche il

23 ottobre, si è anticipata di un anno la riforma Maroni che prevede

l'opzione tra il mantenimento del regime attuale del Tfr (non senza alcune

importanti modifiche) e il conferimento della liquidazione ai fondi

pensione. Nelle ultime settimane si è parlato molto della destinazione delle

liquidazioni (aziende, Inps, fondi) ma, forse, non abbastanza di quanto e

come tutto questo inciderà nelle tasche dei lavoratori. Vediamo.

Sei mesi per decidere. Dall'1 gennaio 2007 decorre il termine dei sei

mesi entro i quali tutti i lavoratori dipendenti dovranno scegliere (col

meccanismo del silenzio-assenso) se destinare la parte futura di Tfr ai

fondi pensione. Nel caso in cui il dipendente di un'azienda superiore ai 50

dipendenti non scelga i fondi, il Tfr "inoptato" andrà al fondo della

Tesoreria istituito presso l'Inps. Rimarrà, invece al datore di lavoro nelle

aziende sotto i 50 dipendenti. Ciò significa che, date le prevalenti

dimensioni modeste delle imprese italiane, il 99,5% delle aziende non dovrà

trasferire nulla all'Inps. La scelta è reversibile: in che misura e con

quali modalità dovrà però stabilirlo un successivo decreto.

Necessario integrare la pensione.

La scelta, diretta o indiretta, ha naturalmente delle conseguenze serie

sui lavoratori. L'anticipo della riforma Maroni, la cui entrata in

vigore era stata fissata al 1° gennaio 2008, è stato determinato

soprattutto dall'intento di dare ai lavoratori la possibilità di

costruirsi un'entrata da affiancare alla pensione. Per effetto delle

ultime riforme, infatti, e il graduale passaggio dal sistema retributivo

a quello contributivo, la previdenza degli italiani sarà sempre meno

consistente.

Un "buco" pensionistico dai 45 anni in giù. "Secondo i nostri

calcoli - spiega la professoressa Agar Brugiavini, ordinario di Economia

all'Università Ca' Foscari di Venezia e redattore del sito Lavoce.info -

se nei prossimi dieci anni ci saranno ancora tassi di rimpiazzo (il

tasso di rimpiazzo è il rapporto tra la prima pensione e l'ultimo

stipendio, ndr) tra il 60 e il 70 per cento, già per la generazione

successiva, quella che adesso ha tra i 40 e i 45 anni, si troverà con

tassi di rimpiazzo al 30-40 per cento. L'unica via per coprire questo

buco pensionistico è garantire, specialmente ai giovani, rendimenti più

elevati all'accantonamento ora versato al trattamento di fine rapporto".

Rendimenti: confronto tra Tfr e fondi pensione. Attualmente il

tasso di rivalutazione del Tfr è fissato dall'articolo 2120 del codice

civile, e si ottiene sommando il 75% dell'aumento del costo della vita

per gli operai e gli impiegati (Istat) nel mese in esame rispetto al

mese di dicembre dell'anno precedente, a un tasso fisso pari all'1,5% su

base annua.

Cesare Damiano, ministro del lavoro

L'anno scorso il rendimento del Tfr (calcolato nel modo appena detto) è

stato solo del 2,6%. I fondi pensione di nuova istituzione sono andati molto

meglio con un rendimento dell'8,5%. Quest'anno le cose però stanno andando

diversamente: "Nei primi nove mesi del 2006 - ha detto il presidente della

Covip (l'organismo di vigilanza sui fondi pensione, ndr) Luigi Scimia

a un recente convegno bancario - il rendimento generale netto stimato dei

fondi pensione di nuova istitutizione, pari al 2,4%, è stato leggermente

superiore alla rivalutazione netta del Tfr che, nello stesso periodo, si è

attestata a poco più del 2%. I fondi pensione negoziali (aziendali, ndr)

hanno conseguito un rendimento medio del 2,5% mentre il rendimento medio dei

fondi pensione aperti (quelli privati offerti dalle compagnie

assicurative, ndr) è stato del 2,1%".

Rendimenti, una simulazione 'retrospettiva'. Tuttavia il rendimento

medio dei fondi pensione, spiegano gli economisti, non va valutato e

raffrontato al Tfr anno per anno, ma su periodi lunghi. In Italia

l'istituzione e il decollo dei fondi pensione sono piuttosto recenti,

tuttavia la Covip ha effettuato una simulazione 'retrospettiva', calcolando

"il rendimento teorico che i fondi pensione avrebbero conseguito in periodi

passati sulla base di una composizione media di portafoglio tipicamente

prudenziale, con una percentuale di investimento azionario dell'ordine del

25-30%". E' risultato che tra il maggio 1982 e la fine del 2005 "il

rendimento reale annuo composto dei fondi pensione, pari a circa il 5%,

avrebbe abbondantemente superato il tasso annuo di rivalutazione reale del

Tfr, pari allo 0,2%".

I pro e i contro/1. A questo punto la scelta sembrerebbe praticamente

obbligata. Perchè lasciare il Tfr all'Inps o al datore di lavoro quando si

può ottenere un rendimento ben più cospicuo dai fondi pensione? Per

scegliere però bisogna tenere conto anche di altri fattori. "Resta

confermato che i lavoratori conservano tutti i diritti previsti da leggi e

accordi collettivi in materia di rivalutazione, liquidazione e anticipazione

del Tfr", si legge nell'accordo sottoscritto il 23 tra governo e parti

sociali. Il che significa che i lavoratori avranno comunque diritto a

ottenere un anticipo del Tfr alle stesse condizioni attuali (per esempio per

l'acquisto della prima casa nella misura del 75% purchè si sia dipendenti da

almeno otto anni, per esempio). Però le cose non stanno esattamente così.

I pro e i contro/2. "Chi sceglie un fondo pensione è vincolato per un

certo numero di anni, di solito cinque o sei", ricorda Agar Brugiavini. E

questo incide sulla possibilità di chiedere anticipi. C'è anche poi una

differenza rispetto alla possibilità di avere parte del Tfr nel corso della

propria vita lavorativa in seguito a interruzione del rapporto di lavoro.

Infatti alla fine di un contratto a termine, o quando un rapporto di lavoro

si interrompe, il lavoratore ha sempre ricevuto finora la parte di Tfr

corrispondente al periodo di lavoro effettuato. Sarà così anche in futuro

per i lavoratori che lasceranno il Tfr in azienda o lo destineranno all'Inps.

"Per chi ha optato per i fondi pensione invece le possibilità sono due -

spiega Giovanni Pollastrini, consigliere del ministro del Lavoro - nel caso

in cui una persona cambi lavoro, potrà chiedere il trasferimento del Tfr nel

fondo negoziale che fa capo alla nuova azienda. Nel caso in cui perda il

lavoro, e rimanga disoccupato o in cassa integrazione, il lavoratore deve

aspettare 12 mesi per riscattare il 50% del Tfr dal fondo presso il quale lo

aveva collocato. Per ottenere il rimanente 50% bisogna aspettare che passino

48 mesi durante i quali permanga la situazione di disoccupazione".

I pro e i contro/3. Naturalmente le conseguenze della scelta tra Inps

e fondo pensione pesano anche arrivati alla fine della carriera lavorativa.

Infatti chi ha effettuato la prima scelta si vedrà consegnare un certo

ammontare di liquidità, rivalutato secondo la paramentrazione stabilita

dalla legge. Gli altri potranno optare tra una rendita che venga calcolata

sull'intera cifra, oppure sulla metà del Tfr rivalutato secondo i rendimenti

del fondo, e chiedere la liquidazione del rimanente 50% in contanti. La

rendita dei fondi pensione è tendenzialmente vitalizia, ma in qualche caso

può essere reversibile. "La reversibilità ha però un prezzo, e incide sul

calcolo della rata corrisposta", ricorda il consulente della Uil Giuseppe De

Nardo.

Fondi chiusi e fondi aperti. Quanto alla scelta tra fondi chiusi e

fondi aperti, che al momento non è possibile (possono optare per i fondi

solo coloro rispetto ai quali è stato attivato un fondo negoziale di

categoria), anche questa presenta pro e contro. I sindacati caldeggiano i

fondi negoziali, ritenendo che offrano più garanzie: "Sono controllati da

un'assemblea dei delegati - ricorda De Nardo - c'è un collegio sindacale,

mentre i fondi aperti hanno semplicemente un responsabile". Inoltre al

momento è previsto un contributo del datore di lavoro solo per i fondi

aziendali, non per quelli aperti (anche se in futuro dovrebbe esserci

un'equiparazione anche sotto questo profilo). Al momento inoltre i fondi

aperti sono più costosi, anche per quanto riguarda la gestione. Ma in

futuro, a parità di condizioni, potrebbero risultare più appetibili per

quelle categorie di lavoratori che sono più propensi a investimenti più

rischiosi ma a più alta remunerazione.

Le garanzie dei fondi pensione. In ogni caso i

fondi pensione costituiscono una forma di collocazione "sicura": "A breve

dovrebbe essere costituito un fondo di garanzia, che si affiancherà a quello

già previsto per le imprese", dice la professoressa Brugiavini. "In ogni

caso un fondo non può fallire, è escluso dalle procedure concorsuali",

ricorda De Nardo. Senza contare tutti i limiti stabiliti per legge rispetto

al tipo di investimento: non si possono comunque scegliere prodotti ad alto

rischio e bisogna rispettare rigidi criteri di bilanciamento.

Non fa una bella

figura l'Italia in tribunale

Daniela Marchesi

Si è celebrata ieri la Giornata

europea della giustizia civile e l’Italia ancora una volta si è presentata a

testa bassa. All’inizio di ottobre il Consiglio d’Europa ha denunciato

deficienze strutturali del sistema giudiziario italiano tali da minacciare lo

Stato di diritto. Non è una novità, ormai da diversi anni l’Italia si posiziona

nella visione di tutte le istituzioni internazionali nelle ultime posizioni per

performance del settore giustizia. Non è solo la preservazione dello Stato di

diritto a preoccupare: una giustizia civile troppo lenta ha un impatto negativo

e rilevante sul grado di

competitività del sistema economico.

L’inefficienza della giustizia civile italiana risiede in alcune carenze dal

lato dell’offerta, ma anche in molte storture che interessano il lato della

domanda. Cosa si sta facendo per correggere le distorsioni?

Dal lato dell’offerta

L’ultimo

rapporto Cepej, pubblicato all’inizio di ottobre, mostra nuovamente che le

risorse pubbliche impegnate nel settore giustizia in Italia non sono scarse, ma

sono in linea con la media di altri paesi dell’Europa a 15, che hanno però tempi

dei processi di molto inferiori. Non è quindi in una carenza di spesa la radice

dell’inefficienza della nostra macchina giudiziaria. Questa affermazione appare

in contrasto con l’esperienza comune: si porta spesso all’attenzione pubblica il

fatto che i tribunali non hanno risorse, al punto da rendere critico anche lo

svolgimento delle attività quotidiane. Le denunce di disagio non sono, tuttavia,

in contrasto con l’evidenza di una destinazione di risorse non esigua al

settore. Emerge dai dati che è la composizione della spesa a risultare

differente da quella degli altri paesi: la componente incomprimibile per

l’Italia è molto alta. Il 77 per cento del budget dei tribunali è assorbito

dalle retribuzioni dei magistrati e del resto del personale. Per l’Austria

questo rapporto è del 55 per cento, per la Francia del 54 per cento, per

Germania e Svezia del 60 per cento.

Differenze importanti si riscontrano anche nel livello degli stipendi dei

magistrati. Mentre all’inizio della carriera la retribuzione dei nostri giudici

è del tutto in linea con quella degli altri paesi, non è così per i livelli più

alti. Fatta eccezione per la Svezia, rappresentiamo il caso in cui la

progressione di stipendio con l’avanzare della carriera (dal livello iniziale a

quelli del grado più alto) è maggiore: 3,2 volte, contro, ad esempio, il 2,4

dell’Austria, il 2,2 della Germania e l’1,7 dei Pesi Bassi. Inoltre, il fatto

che tale progressione avvenga in Italia per anzianità e non per incarichi

svolti, fa sì che la platea di soggetti che ne fruisce sia ampia. Le soluzioni

per incrementare l’efficienza dal lato dell’offerta vanno, perciò, cercate più

in una razionalizzazione della spesa e dell’organizzazione generale del settore,

che in un aumento della quantità di risorse da impegnare.

Cosa si sta facendo

Le disposizioni contenute nella Finanziaria che tagliano

gli incrementi stipendiali legati all’anzianità, ovviamente, non sono di per sé

una soluzione: gli scatti di carriera oggi sono legati soltanto all’anzianità e

quindi un taglio generalizzato riduce la spesa, ma non seleziona in alcun modo

in favore dell’efficienza del servizio. Tuttavia, ha il pregio di porre il focus

su una questione che va risolta. La

riforma dell’ordinamento giudiziario, sia per le tormentate vicende

parlamentari che la interessano, sia per il contenuto dei progetti che si

profilano, non sembra ancora trovare la strada dei rimedi efficaci a questo

problema.

Alcuni segnali positivi vengono invece dal lato della riorganizzazione generale

dei tribunali. Il ministero della Giustizia intende operare tagli e accorpamenti

in modo che tutte le strutture giudiziarie contino su un organico minimo di 14

magistrati. Si tratta di un intervento necessario, ma contenuto nella misura, a

dispetto della vivacità delle proteste che si sono sollevate. Da analisi

econometriche della Commissione tecnica della spesa pubblica e dell’Isae, ad

esempio, emerge che, per il sistema italiano, sarebbe ottimale un minimo di 20

magistrati per tribunale, che il 72 per cento dei tribunali è attualmente

sottodimensionato e che le performance della giustizia sono in passato

migliorate in occasione di riforme che hanno aumentato la dimensione media dei

tribunali. La produttività dei magistrati risulta aumentare al crescere delle

dimensioni del tribunale in cui operano, per effetto di economie di

specializzazione.

La situazione dal lato della domanda

La situazione dal lato della domanda appare anche più

problematica di quella relativa al lato dell’offerta.

La combinazione delle regole del processo civile, di quelle che interessano la

formula di determinazione dell’onorario degli avvocati, la lentezza stessa della

giustizia, generano una serie di

incentivi di comportamento distorti il cui risultato finale è di indebolire

ampiamente la forza contrattuale della parte che ha ragione. L’effetto è quello

di gonfiare la componente patologica della domanda di giustizia civile e di

intasare i tribunali producendo ulteriori allungamenti dei processi. Lo stato di

debolezza contrattuale della parte che ha ragione pregiudica l’utilità di

ricorrere a sistemi di incentivazione all’uso di forme di giustizia alternativa

– le

cosiddette Adr – che hanno avuto successo in altri paesi, ad esempio in

Inghilterra. La riforma più efficace consisterebbe nel sostituire l’attuale

formula di parcella degli avvocati, basata su un sistema a prestazione, in una

forma di compenso a forfait, e di consentire al legale di percepire una quota

rilevante del compenso nel caso in cui una transazione tra le parti si raggiunga

nelle primissime fasi del processo, come avviene in Germania.

Siamo molto lontani da questa ipotesi. Anche le novità introdotte dal decreto

Bersani, che seppure non risolutive avviavano la strada a una riforma dei

compensi, rischiano di essere presto vanificate. Una

proposta di riforma della professione forense, trasversale, presentata

qualche giorno fa al Parlamento prevede che il sistema tariffario resti com’è, a

prestazione, e che i minimi siano per molti casi ristabiliti.

27 ottobre

La verità velata

di Carlo

Bertani

Viene quasi da

piangere ad osservare i dibattiti televisivi: difatti, si cambia presto canale

per non farsi inondare dalla noia più che dall’angoscia. Viene invece da

sorridere nell’osservare l’esibizione di Bruno Vespa a mezzo busto e di Daniela

Santanché a mezza coscia, con a fianco una giovane musulmana velata fino al

midollo.

Cosa dobbiamo ancora sopportare?

Niente, del dibattito, merita d’essere ricordato: un tritatutto di facezie, di

probabili citazioni coraniche, di profusioni d’illuminismo; come contorno

qualche strillo e quelle che vorrebbero essere battute al vetriolo. Dotte

citazioni, professori rampanti, giornalisti esimi, parlamentari “consapevoli”.

Del nulla incombente.

Se potessimo

riavvolgere il nastro del tempo, tutto questo non esisterebbe. Sarebbe bastato

non desiderare fino in fondo al cuore che gli italiani diventassero degli

azzimati britannici, grigi come la nebbia delle Midland, freddi come il vento

delle Highlands.

Per

decenni tutti ci hanno provato, ce lo hanno ripetuto: “L’Italia non potrà essere

mai la Germania , perché ci sono gli italiani”.

Il primo fu Mussolini. O forse no? Forse già Cavour – nella

sua misantropia – disdegnava gli italici umori, al punto che plasmò un

fazzoletto di terra sotto le Alpi come se fosse stato il Devonshire, poi lo

proiettò alla conquista dello Stivale. Appena annessa Genova creò un Consiglio

d’Ammiragliato: a Torino, ovviamente. Sailor’s only.

Nel dopoguerra

tornarono a tuonare – da destra e da sinistra – che eravamo un popolo

indisciplinato, credulone, trasformista. La metamorfosi dell’Italia in una

potenza industriale doveva corrispondere in pieno alla rinascita degli italiani:

non più visionari, fantasiosi, prolifici amanti bensì ordinati cittadini in

cerca d’equilibrio, assennatezza, contenimento.

Ci sono riusciti, con il tempo e tanta ostinazione oggi siamo diventati un

placido gregge che pascola ordinato fra uno steccato e l’altro del Bedfordshire,

troppo “corretti” per alzare lo sguardo oltre la siepe ed osservare altri

greggi.

Sta calando

l’inverno ed il grigio – gli ostinati anti-orgoni di Reich – offuscano la vista

alla mia finestra. Vorrei poter celebrare un rito di purificazione, sciamanico e

selvaggio, per allontanare le nubi incombenti: una cerimonia, una Danza del Sole

in cima ad un colle slabbrato dal vento e deriso dalla pioggia per disintegrare

– io solo – il buio incombente. Follia.

Fra poche settimane le foglie oramai rosse e gialle si rassegneranno a staccarsi

dai rami ed il paesaggio diventerà un’anonima scia di scheletri neri, impalati

sui colli a testimoniare la nostra resistenza al gelo, la nostra ostinazione a

non cedere un metro.

Nella Lucania del

secolo scorso, uomini come noi, italiani, contadini, celebravano il rito del

capro espiatorio, per allontanare – all’inizio dell’inverno – il timore del

“vuoto vegetale”, ossia di quel deserto che rimaneva dopo i raccolti, dopo il

fuoco del Sole sulla terra riarsa dell’estate. Folli.

Oggi siamo così sicuri del ritorno della primavera che non sentiamo il bisogno

di corteggiarla con un rito, non avvertiamo la necessità d’evocarla per tacitare

la nostra paura del vuoto e del buio invernale, del tetro avanzare del freddo

che ci ricaccerà nei nostri cubicoli superbamente arredati – CD, DVD, CCD, DVX,

DDT, ADSL, USB, DS, AIDS – con tutto quel che serve per fare spallucce al gelo

dell’inverno.

Ma, siamo così

certi che il nostro corpo lo sappia?

Nonostante la

nostra modernità, s’ostina a prepararci il rito della purificazione per il

prossimo Febbraio – Februarius, mese delle febbri – quella che oggi

preferiamo chiamare “influenza”. E da chi?

Chi ci

“influenza”? Chi soffia – in flato, afflato – sui nostri corpi per costringerci

a letto? Perché – ancora dopo secoli – serbiamo memoria della purificazione dopo

il sabba di cacce dell’inverno, dopo il sangue delle prede sulla neve ed i

fegati mangiati crudi per sopperire al bisogno (inconscio) di vitamine?

Aggrappati al termosifone saccentemente proclamiamo sentenze, scriviamo facezie,

ridiamo di nulla: tous va bien, madama la Marchesa. Siamo diventati un

po’ français, un poco anglais ed anche un tantino allemand

per il piacere dei tanti, impotenti scialacquatori di cazzate che ci hanno

imboniti per decenni.

La cosa ha

funzionato al punto – curiosità! – che gli italiani non trombano quasi più:

almeno, lo fanno più “correttamente”, “coscienziosamente”, “responsabilmente” e

“consapevolmente”. Per meglio dire, con troppa “mente” e poco corpo, meno sudore

e più docce, poca passione e tanto calcolo. “Posso invitarti a cena” è diventato

quasi sinonimo di “forse, possiamo farci una scopata”: un tempo, queste cose si

lasciavano al linguaggio non scritto dei corpi aggrappati nel ballo, attratti,

sfregati dalla voglia e sfrenati nella passione.

Dal momento che, se si tromba poco o male non si fanno figli, gli italiani sono

destinati nell’arco di un secolo all’estinzione: bene fanno le competenti

autorità e l’esimia società “Dante Alighieri” – insieme ai Lincei ed alla Crusca

– a difendere l’italico idioma, perché sarà la sola cosa che rimarrà della

cosiddetta “Italia”, od “Ausonia”, oppure “Enotria” che dir si voglia.

Insieme

alla pizza ed alla lupara, che diventeranno “patrimonio dell’umanità”.

«Ciò che è

vuoto è destinato inevitabilmente a riempirsi, e ciò che è pieno a vuotarsi»

affermava nella notte dei tempi Lao-Tze, forse mentre osservava l’acqua scorrere

nelle risaie a terrazza dell’antica Cina, oppure mentre ascoltava fremere il

corpo dell’amata.

Ci siamo

riempiti le case di cazzate e le abbiamo svuotate di figli, di parenti, d’amici.

Non sapremmo più vivere nelle vecchie case a ballatoio, con il cortile a fare da

teatro per tutte le passioni e le miserie del caseggiato: avremmo paura. La

privacy: ah già, più il tempo passa e più mi sembra sinonimo del fascista

“me ne frego”.

Svuotati di

passioni, privati di sentimenti, annegate persino le idee nel nome del

“politically correct”, ci coaguliamo – statici – di fronte ad uno schermo di

vetro dove scorrono gli stereotipi della nostra vita, l’ammaestramento che ci è

necessario per continuare a morire di noia.

“La demografia italiana ne soffre” sussurrano dal più alto Colle fino all’ultima

sacrestia dello Stivale: non ci sono più stuoli di ragazzini che riempiono gli

oratori ed i campi di calcio – quelli “liberi”, ovviamente – perché quelli

“targati” qualcosa – fosse anche la squadra del Ranuncolo Rampante – diventano

subito il sogno dei genitori, quello di vedere trasformati i polpacci del

proprio figlio in dobloni.

Con i quali

comprare subito l’ultimo modello di cellulare che invia nell’etere anche frecce,

chewing-gum e pannolini.

Cellulari e viaggi

“last minute”, portatili dei quali useremo il 5% delle risorse e televisori in

ogni angolo della casa: soldi, servono soldi, lavorare, mungere, sfruttare,

vincere per avere altri cellulari, altri viaggi…

A questo ci siamo ridotti: via, non voltiamo il capo dall’altra parte.

E poi non si

fanno figli?

Gli italiani sono civilmente divisi in due grandi squadre: la prima – quella dei

“posso” – non fanno figli perché i figli – quando “puoi” – sono un ingombro.

Come fai ad acchiappare l’ultima offerta di volo per Puerto Escondido se devi

cambiare i pannolini ogni tre ore?

L’altra squadra – quella dei “vorrei, ma non posso” – in genere ha altri

grattacapi cui pensare invece di fare figli: sono la popolazione più strapazzata

d’Europa da tasse e gabelle, da circa quindici anni sono bersagliati da

Finanziarie che tolgono anche l’aria. Sono diventati il tiro al bersaglio delle

classi politiche: provate a fare figli quando vi tocca giocare la parte

dell’orso nel tiro al bersaglio del Luna Park.

Scopate e fate

“Booo” quando vi centrano: sincronizzati, mi raccomando.

Il risultato?

Ecco alcune risultanze sulla demografia italiana.

L’ISTAT ha comunicato nei giorni scorsi i dati sull’andamento demografico

italiano aggiornati al 1/1/2006: si tratta di una rilevazione intermedia fra i

due censimenti, quello del 2001 e quello che ci sarà nel 2011.

Un dato ha attratto la mia attenzione: non quello bruto sul numero degli

abitanti, ma quello che si riferiva al saldo demografico della popolazione

italiana (ossia dei cittadini d’origine italiana residenti in Italia) e quello

degli immigrati.

Risultato: nel

2005, il saldo demografico per gli italiani è stato negativo per un -62.120,

mentre quello degli immigrati è stato un +48.538. Questo non significa che la

popolazione sia diminuita – in realtà rimane grosso modo stabile, perché sono

cittadini comunitari anche polacchi, lituani, ecc – ma cambia, e in fretta, la

composizione della società italiana.

Mancano all’appello circa 62.000 bambini italiani, ed al loro posto ne sono

giunti più o meno 48.000 figli d’immigrati: oramai, il 10% circa delle nuove

generazioni non è più figlia d’italiani.

Se le cifre possono apparire aride, riflettiamo che – ogni anno che passa –

sparisce la popolazione italiana equivalente ad un piccolo capoluogo di

provincia – Vercelli, Teramo o Savona – e nasce una cittadina di giovani

africani ed asiatici di quasi pari grandezza.

Il fenomeno inizia

ad apparire evidente perché svaniscono generazioni numerose, mentre i giovani

italiani sono sempre più pochi. Il calo è iniziato in questi anni? No, il primo

segno d’inversione demografica apparve intorno al 1970 quando – per la prima

volta, ad eccezione degli eventi bellici – una generazione fu meno numerosa di

quella precedente.

|

|

|

|

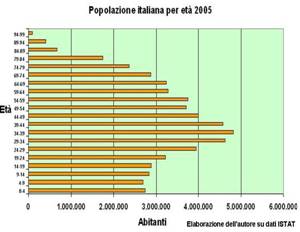

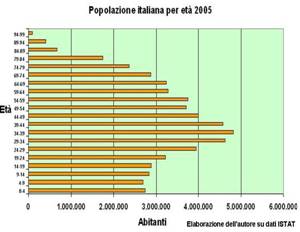

Popolazione italiana per età 2005 |

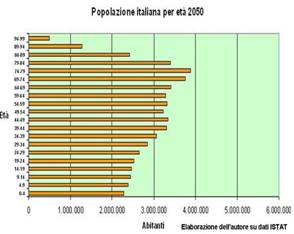

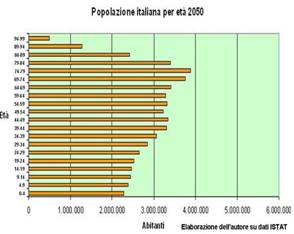

Popolazione italiana per età 2050 |

Intorno al

1970, ci fu la prima generazione che era minore della precedente – le persone

che oggi hanno circa 35 anni – e dopo ci fu il crollo: intorno al 1995 si toccò

il minimo, e dopo avvenne un modesto aumento.

La ragione? Gli

immigrati, la prima generazione dei figli degli immigrati nata in Italia.

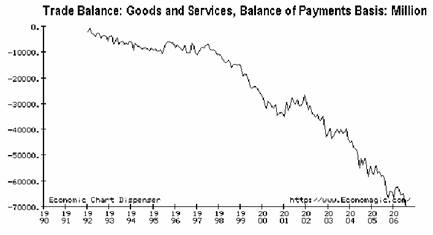

Il primo grafico è riferito al 2005: si nota chiaramente il decremento di

prolificità degli italiani, che con l’avvento della TV a tutto spiano, delle

Finanziarie straccione, delle crisi economiche, delle classi politiche incapaci,

delle legioni di corrotti – da Tangentopoli a Calciopoli – hanno smesso di

credere nella vita, e non fanno più figli. Il grado di felicità e, soprattutto,

di speranza nel futuro è direttamente proporzionale alla libido ed all’eros:

vorrei sapere con quale serenità scopa chi non sa se il mese dopo avrà ancora un

posto di lavoro, chi aspetta di sapere se la prossima Finanziaria gli toglierà

il sussidio per l’affitto, chi sa di dover emigrare soltanto perché è nato dalla

parte sbagliata.

L’altro grafico

è invece lo scenario immaginato dall’ISTAT per il 2050, che già prevede un

costante flusso migratorio! Senza di esso, l’Italia non esisterebbe praticamente

più!

Come si può notare dal confronto fra i due grafici, la “base” del 2050 è assai

più larga (in termini relativi) di quella del 2005, anche se in termini assoluti

la popolazione è minore. Per riequilibrare la demografia italiana dobbiamo

rendere più omogenei i “numeri” delle varie generazioni, altrimenti ci

scontriamo con l’evidente squilibrio del grafico per il 2005. L’unico rimedio?

Più immigrati.

Tutti lo raccontano e riconoscono che l’unico modo per risolvere il problema è

l’arrivo di “carne fresca”, perché il nostro modello è oramai fottuto: siamo

andati troppo oltre – sia quelli che partono per il Kenya sia coloro che sostano

di fronte all’agenzia di lavoro interinale – e per noi, intesi come “razza

italiana”, non c’è più speranza.

“Il periodo

critico economico inizia con il 2005 – sono presenti i molti nati negli anni

1945-'58 ormai verso la pensione (13 milioni che si assommeranno ai precedenti

degli anni '30-'45, circa 7 milioni e ciò significa maggiori spese di previdenza

e di assistenza) – più quelli altrettanto numerosi del 1960-'78 con poco reddito

per il calo della produzione, dovuta alla contemporanea carenza di soggetti

della fascia giovanile 1980-'99 (che sono i maggiori consumatori).

Nell'ambito della produzione si accavallano quindi due fenomeni fortemente

negativi: sono presenti i morigerati consumatori della prima fascia demografica

(quasi un terzo della popolazione in pensione) che non dispone di grandi mezzi

economici per il consumismo, e contemporaneamente la presenza di una bassissima

fascia giovanile nella misura del 50% in meno rispetto agli anni precedenti il

1980 (negli anni '60 e '70 nascevano circa 1.000.000 di italiani

(l’anno, n. d.

A.), negli anni '90 la metà, 500.000, quindi in entrambe le due fasce (tanti

vecchi – pochi giovani) ci sarà un numero bassissimo di consumatori, in

particolare nei secondi (scuole, divertimenti, sport, vestiario, consumismo

tipico delle fasce in piena vigoria fisica e antagonistica).”

(www.cronologia.it)

La situazione

preoccupa anche i Giovani Industriali:

“Intanto nel nostro Paese cresce in modo esponenziale il “bisogno

demografico” di immigrati.

I paesi europei sono tra i più vecchi al mondo e tra questi

il primo posto spetta proprio all’Italia, dove già oggi il 24,5 per cento della

popolazione è costituito da ultrasessantenni.”

E

ancora:

“A determinare questa inversione della piramide demografica, in Italia, è –

prima ancora che il rapido allungamento della vita media – il crollo della

natalità degli ultimi decenni e quindi, negli ultimi anni, della popolazione in

età lavorativa.”

Infine:

“Uno scenario del genere traccia un’unica strada per il mantenimento degli

attuali livelli di benessere del nostro Paese: governo e integrazione dei flussi

migratori.

Né si può

riporre troppa fiducia in politiche tese a favorire la fecondità degli italiani,

politiche che potrebbero solo rallentare il declino della popolazione giovane in

età lavorativa.”[1][1]

Come si può notare,

Confindustria non crede in un ribaltamento della natalità degli italiani – anche

prevedendo misure economiche “ad hoc” – e non sposa affatto le teorie

isolazioniste e xenofobe di certi ambienti politici nostrani: i grandi difensori

della piccola e media impresa – con la Lega Nord in testa – sono sconfessati

proprio da coloro che ritengono essere i loro referenti. Perché?

Perché lor signori pensano soltanto a salvare quel modello economico che si è

rivelato perdente, al punto da condurre intere generazioni alla sterilità

psicologica!

I consumi, per Dio!

Non sia mai che crollino i consumi, altrimenti l’anno prossimo mi potrò solo

sognare il trekking sulle Ande ed il safari fotografico in Kenya!

La

produzione, per Dio! Se non c’è nessuno che lavora, come produciamo per

consumare?

E poi noi saremmo dei folli, soltanto perché predichiamo da anni che l’economia

liberista non solo conduce al collasso ecologico del pianeta, ma ci sta

uccidendo nella psiche e nel corpo?

Quale segnale