|

Archivio Maggio 2007

29 maggio

Il canale Rctv era popolarissimo e trasmetteva in Venezuela dal 1953. Il presidente Chavez lo considerava troppo critico nei suoi confronti Caracas, spenta la tv dell'opposizione. Incidenti fra manifestanti e polizia Idranti e sfollagente su chi protestava contro la chiusura

CARACAS - Fine delle trasmissioni per

l'emittente televisiva privata Radio Caracas Television (Rctv) che,

tra accese proteste di piazza e incidenti, a mezzanotte (le 6 del

mattino italiane) è scomparsa dagli schermi venezuelani dopo 53

anni, sostituita dalla nuova Tv di servizio pubblico voluta dal

presidente Hugo Chavez, Televisione venezuelana sociale (TVes).

L'alibi dell'emergenza di MICHELE SERRA

DALLA meditata abiura del sindaco

Chiamparino sull'antiproibizionismo al cosiddetto "giro di vite"

cofferatiano sulla difficile convivenza urbana a Bologna, nella

sinistra italiana è ben percepibile un nascente clima

anti-permissivo. Che trova ulteriore conferma nella dichiarazione di

intenti del ministro della Salute, Livia Turco, favorevole all'invio

dei carabinieri dei Nas nelle scuole per "attività ispettiva"

anti-droga. Il quadro politico e psicologico nel quale matura questo

genere di prese di posizione non è da prendere alla leggera.

L'impressione di una de-regulation civile è diffusa. L'idea che

l'antiautoritarismo quasi congenito in una classe dirigente

formatasi negli anni Sessanta (noi, insomma) abbia indebolito oltre

il lecito, nelle famiglie e nelle scuole, anche ogni necessario

principio di autorità, è tutt'altro che immotivata.

Il Vajont tradito La solitudine dei parenti delle vittime a 40 anni di distanza. E uno Stato che non ha mai chiesto scusa Scritto da Lucia Vastano

Il 4 giugno i “Cittadini per la memoria del Vajont” arriveranno a Roma. Non lasciateci soli.

Il sogno del lustrascarpe Un viaggio per La Paz, attraverso gli occhi di un lustrascarpe dal nostro inviato Alessandro Grandi

“Ehi amico ti lucido le scarpe che

sono impolverate?” Con estrema gentilezza, e ostinazione, Luis, 17

anni, chiede a tutti i passanti della via principale del centro di

La Paz, me compreso, di farsi pulire le scarpe. E in questo modo

contribuire al suo sostentamento.

25 maggio

La denuncia di Flavio Bertoglio, presidente dell'Associazione Mucopolisaccaridosi "Il Bollettino regionale uscito a marzo impone di spendere il2% in meno rispetto al 2006 del File F" La Lombardia taglia i farmaci salvavita. A rischio le categorie di malati "speciali" Se le Asl superano la soglia, non vengono rimborsate dalla Regione L'interrogazione dei Verdi: "Quella del Pirellone è una decisione incredibile e inaccettabile" di CLAUDIA FUSANI

ROMA - Si chiama File F. E' una voce

della spesa sanitaria, molto particolare e delicata. Lo conoscono in

pochi ma quei pochi significa che hanno qualcuno in famiglia che o

prende determinati farmaci o rischia di morire.

«Italia apprendista stregone in Kosovo» «L'ostinazione a decretare la perdita di sovranità della Serbia, nonostante la risoluzione 1244, non trova riscontro in altra parte del mondo. Così si impone una soluzione di forza, violenta come la guerra "umanitaria"». Parla il generale Fabio Mini, ex comandante della Nato in Kosovo: «Si vuole imporre una secessione. Non mi scandalizzo per la realpolitik. Quello che mi dà fastidio è soltanto l'ipocrisia» Tommaso Di Francesco

Si va a tappe forzate all'Onu, dopo

che la «mediazione» dell'incaricato Martti Ahtisaari è stata sospesa

dal Consiglio di sicurezza. Gira una bozza di risoluzione che

prevede unilateralmente l'indipendenza, seppur «internazionalmente

controllata per un certo periodo». E' scontro. Washington è pronta

al riconoscimento anche se il Consiglio di sicurezza fosse bloccato

da un veto russo. Di questo parliamo con il generale Fabio Mini, ex

comandante delle forze Nato in Kosovo. «Penso che quello di

Ahtisaari - ci dice - è un tentativo fallito. La responsabilità più

grave sta nell'averlo messo nelle condizioni di gestire un negoziato

a senso unico. Così raccoglie i frutti di una manovra non tesa a

risolvere il problema di tutte le etnie kosovare, ma della ricerca

di una rottura con la Serbia anche con il ricatto».

Cessate il fuoco

22 maggio

Gli incendi della

spazzatura sprigionano composti tossici. Almeno 70 gli interventi dei

pompieri

Respinte le dimissioni di Guido Bertolaso che resta commissario straordinario per l'emergenza

Napoli, in strada 2.700

tonnellate di rifiuti

|

|

Ordine

di sfratto. La notifica, datata 18 aprile, è arrivata

all'Unione russa dei giornalisti (Ruj) solo il 15 maggio scorso

dall'agenzia delle proprietà statali 'Rosimushchestvo': "Avete un mese

di tempo - recitava - per liberare gli uffici dove ha sede il vostro

quartier generale". Ricevuta l'intimazione a distanza di appena tre

giorni dalla scadenza, il più grande sindacato russo, che tutela oltre

centomila giornalisti, ha opposto un fermo rifiuto: "Non ci muoviamo".

La battaglia legale tra lo Stato e il sindacato è iniziata alla vigilia

della annuale conferenza della Federazione internazionale della stampa,

che si terrà il 28 maggio nella sede della Ruj sottoposta a sfratto.

Circa un migliaio di giornalisti si riuniranno per discutere della

sicurezza dei giornalisti e della 'crisi dell'impunità' per coloro

che perseguitano - e a volte uccidono - gli operatori dell'informazione

in Russia. L'ennesimo attacco contro la libertà di stampa è stato

definito dalla Ruj come un sabotaggio della conferenza, e ha ricevuto le

condanne delle principali organizzazioni che difendono il lavoro e

l'attività dei giornalisti. Il comunicato emesso dalla Ruj accusa l'ente

governativo - che possiede pacchetti azionari in tutti i settori-chiave

dell'economia russa, dal gas ai diamanti - di "gettare in mezzo a una

strada un'organizzazione che ha 90 anni di storia, che ha contribuito

alla costruzione della democrazia e che ha difeso senza compromessi gli

interessi della categoria, i diritti costituzionali e le libertà civili

della popolazione".

Ordine

di sfratto. La notifica, datata 18 aprile, è arrivata

all'Unione russa dei giornalisti (Ruj) solo il 15 maggio scorso

dall'agenzia delle proprietà statali 'Rosimushchestvo': "Avete un mese

di tempo - recitava - per liberare gli uffici dove ha sede il vostro

quartier generale". Ricevuta l'intimazione a distanza di appena tre

giorni dalla scadenza, il più grande sindacato russo, che tutela oltre

centomila giornalisti, ha opposto un fermo rifiuto: "Non ci muoviamo".

La battaglia legale tra lo Stato e il sindacato è iniziata alla vigilia

della annuale conferenza della Federazione internazionale della stampa,

che si terrà il 28 maggio nella sede della Ruj sottoposta a sfratto.

Circa un migliaio di giornalisti si riuniranno per discutere della

sicurezza dei giornalisti e della 'crisi dell'impunità' per coloro

che perseguitano - e a volte uccidono - gli operatori dell'informazione

in Russia. L'ennesimo attacco contro la libertà di stampa è stato

definito dalla Ruj come un sabotaggio della conferenza, e ha ricevuto le

condanne delle principali organizzazioni che difendono il lavoro e

l'attività dei giornalisti. Il comunicato emesso dalla Ruj accusa l'ente

governativo - che possiede pacchetti azionari in tutti i settori-chiave

dell'economia russa, dal gas ai diamanti - di "gettare in mezzo a una

strada un'organizzazione che ha 90 anni di storia, che ha contribuito

alla costruzione della democrazia e che ha difeso senza compromessi gli

interessi della categoria, i diritti costituzionali e le libertà civili

della popolazione".

L'ombra

lunga del Cremlino. Il fatto che nessuna ragione sia stata

addotta a sostegno del provvedimento, il ridicolo periodo di tempo

concesso per lo sgombero dei locali e le voci semi-ufficiali che

vogliono all'origine dello sfratto la decisione di alloggiare nei locali

una nuova televisione (Russia Today), destinata a diffondere all'estero

un'immagine positiva della Russia, sono tutti fattori che suffragano l'opinone

corrente sul clima che giornalisti indipendenti e rappresentanti del

dissenso respirano nel Paese. Dal crollo del comunismo, i media russi

sono stati il campo di battaglia privilegiato tra Stato e soggetti

indipendenti. E' un dato di fatto che, negli ultimi 5 anni, compagnie

con stretti legami con il Cremlino abbiano acquistato media e network

(spesso con un curriculum di incontestabile obiettività), oltreché case

editrici e società tipografiche. L'ultima 'acquisizione' è quella del

magnate del metallo, il filogovernativo Alisher Usmanov, che si è

comprato il Kommersant, quotidiano economico notorio per i suoi giudizi

equilibrati e spesso elogiato per la sua posizione critica nei confronti

del governo.

L'ombra

lunga del Cremlino. Il fatto che nessuna ragione sia stata

addotta a sostegno del provvedimento, il ridicolo periodo di tempo

concesso per lo sgombero dei locali e le voci semi-ufficiali che

vogliono all'origine dello sfratto la decisione di alloggiare nei locali

una nuova televisione (Russia Today), destinata a diffondere all'estero

un'immagine positiva della Russia, sono tutti fattori che suffragano l'opinone

corrente sul clima che giornalisti indipendenti e rappresentanti del

dissenso respirano nel Paese. Dal crollo del comunismo, i media russi

sono stati il campo di battaglia privilegiato tra Stato e soggetti

indipendenti. E' un dato di fatto che, negli ultimi 5 anni, compagnie

con stretti legami con il Cremlino abbiano acquistato media e network

(spesso con un curriculum di incontestabile obiettività), oltreché case

editrici e società tipografiche. L'ultima 'acquisizione' è quella del

magnate del metallo, il filogovernativo Alisher Usmanov, che si è

comprato il Kommersant, quotidiano economico notorio per i suoi giudizi

equilibrati e spesso elogiato per la sua posizione critica nei confronti

del governo.

Repressione

di Stato. E' dei primi di maggio il più recente rapporto sulla

libertà di stampa nel mondo. Redatto dall'organizzazione statunitense 'Freedom

House', colloca la Russia agli ultimi posti della classifica sulla

libertà di stampa (164esima su 195 Stati). Durante il mandato di Putin,

tredici giornalisti sono stati assassinati. In nessun caso mandanti o

esecutori degli omicidi sono stati assicurati alla giustizia. Il mese

scorso il presidente russo ha firmato un decreto che istituisce un nuovo

organo per la supervisione dei mass media e di internet, mentre lo

scorso anno una legge ad hoc ha reso la 'critica giornalistica'

passibile di inserimento nelle 'attività estremistiche' che la nuova

legge sanziona con misure assai drastiche. In ottemperanza al

provvedimento sono già state chiuse diverse organizzazioni non

governative, accusate di 'minacciare l'indipendenza politica della

Federazione russa'. E' il caso della Società per l'amicizia russo-cecena,

ente attivo nella tutela dei diritti umani e nelle pubblicazioni di

rapporti sulla situazione cecena, il cui direttore è stato accusato di

"fomentare l'odio etnico attraverso i media". Repressione, inettitudine

investigativa e indifferenza giudiziaria rimangono le caratteristiche

preminenti dell'atteggiamento di Putin nei confronti dei giornalisti.

Caratteristiche sublimate nell'omicidio di Anna Politkovskaya, la

principale accusatrice della politica russa in Cecenia. Per sette anni,

la giornalista ha raccontato abusi, sparizioni, corruzione, torture,

omicidi. Per sette anni è sopravvissuta a minacce, incarcerazioni, esili

forzati, avvelenamenti. Per morire nel luogo paradossalmente più sicuro

per lei: l'atrio di casa, a Mosca, colpita a morte da un sicario mentre

tornava dal fruttivendolo.

Repressione

di Stato. E' dei primi di maggio il più recente rapporto sulla

libertà di stampa nel mondo. Redatto dall'organizzazione statunitense 'Freedom

House', colloca la Russia agli ultimi posti della classifica sulla

libertà di stampa (164esima su 195 Stati). Durante il mandato di Putin,

tredici giornalisti sono stati assassinati. In nessun caso mandanti o

esecutori degli omicidi sono stati assicurati alla giustizia. Il mese

scorso il presidente russo ha firmato un decreto che istituisce un nuovo

organo per la supervisione dei mass media e di internet, mentre lo

scorso anno una legge ad hoc ha reso la 'critica giornalistica'

passibile di inserimento nelle 'attività estremistiche' che la nuova

legge sanziona con misure assai drastiche. In ottemperanza al

provvedimento sono già state chiuse diverse organizzazioni non

governative, accusate di 'minacciare l'indipendenza politica della

Federazione russa'. E' il caso della Società per l'amicizia russo-cecena,

ente attivo nella tutela dei diritti umani e nelle pubblicazioni di

rapporti sulla situazione cecena, il cui direttore è stato accusato di

"fomentare l'odio etnico attraverso i media". Repressione, inettitudine

investigativa e indifferenza giudiziaria rimangono le caratteristiche

preminenti dell'atteggiamento di Putin nei confronti dei giornalisti.

Caratteristiche sublimate nell'omicidio di Anna Politkovskaya, la

principale accusatrice della politica russa in Cecenia. Per sette anni,

la giornalista ha raccontato abusi, sparizioni, corruzione, torture,

omicidi. Per sette anni è sopravvissuta a minacce, incarcerazioni, esili

forzati, avvelenamenti. Per morire nel luogo paradossalmente più sicuro

per lei: l'atrio di casa, a Mosca, colpita a morte da un sicario mentre

tornava dal fruttivendolo.

Ancora le colonne d'Ercole

Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco, era la porta d'ingresso in Europa per i migranti. La Spagna ora l'ha blindata

|

Ho comprato un rene in Nepal

Allora non è una leggenda metropolitana. La macelleria internazionale degli organi umani è una realtà concreta, prospera e diffusa. E adesso ha anche volti, nomi e indirizzi precisi, almeno in una delle sue tante incarnazioni: quella del traffico di reni che avviene tra il Nepal e l'India, i paesi più attivi dell'Asia - insieme al Pakistan - in questo oscuro mercato globale. 'L'espresso' ne ha percorso tutto il cammino, dai vicoli di Kathmandu fino alle cliniche di lusso di Calcutta, acquistando il rene di un ragazzo nepalese e prenotandone il trapianto con il consenso di un chirurgo indiano.

Al bazar dei documenti falsi

E' appunto a Kathmandu, l'ex capitale degli hippies oggi stremata da dieci anni di guerra civile e sovrappopolata da un'inurbazione selvaggia, che nel novembre del 2006 sento le prime voci sul boom locale dell'offerta di organi. Si dice che i contadini sfollati, la gente dei villaggi indebitata e le vedove senza speranza siano diventati il serbatoio di questo commercio gestito da una dozzina di 'middle men', gli intermediari tra pazienti benestanti (quasi sempre stranieri) e aspiranti venditori di organi. Nella confusione del dopoguerra in città è venuto meno il potere dello Stato, si è impennata la criminalità, è dilagata la corruzione. E all'anarchia nepalese fanno riscontro appena al di là del confine le moderne cliniche private indiane, dove molti medici (retribuiti 'a cottimo' per ogni intervento) accettano i certificati fasulli prodotti in Nepal, pur consapevoli della loro fraudolenza.

Con una matita da trucco mi appesantisco le occhiaie e vado al National Kidney Center, la più nota struttura privata locale per la cura dei reni. Qui, senza bisogno di mostrare alcunché, scopro subito che basta rivolgersi a un qualsiasi paramedico - ma va bene anche un guardiano o un barelliere - per mettere in giro la voce che si ha urgentemente bisogno di un rene nuovo, lasciando il proprio numero di cellulare e una mancia. Nessuno si stupisce, nessuno chiede alcunché, molti promettono aiuto.

Nemmeno tre giorni dopo arrivano le prime telefonate, con i nomi, i numeri e gli indirizzi di due intermediari. Così inizia il mio viaggio nella malavita di Kathmandu, riconvertita dallo spaccio di droga al più remunerativo business degli organi.

Il primo 'middle man' che mi fissa un appuntamento si chiama Krishna Kanki e ha la sua base accanto a un negozio di pashmine sulla Tridevi Marg, uno stradone pieno di mendicanti a due passi dal quartiere turistico di Thamel. Per maggiore sicurezza, vado a trovarlo accompagnato da Sudarshan, un amico nepalese il cui fratello un anno fa si è comprato un rene e che quindi ha un po' di esperienza nel giro.

Krishna che ci aspetta davanti al negozio. Ha una trentina d'anni, i baffetti curati e una polo viola. Ci fa cenno di seguirlo e - senza voltarsi - ci porta in una piazzetta appartata, la Bhagwan Bahal. Sotto un ombrellone aperto davanti a un baretto malconcio ci sono quattro sedie di legno bianco che costituiscono evidentemente il suo informale ufficio. Krishna parla solo con Sudarshan, in nepalese, a voce bassa e senza mai guardarmi. Non sembrano interessargli granché le mie condizioni di salute - a parte il gruppo sanguigno - e dopo le rassicurazioni sulla robustezza dei suoi ragazzi ci spiega la procedura successiva, a sentir lui semplicissima e rodata: "Lo sapete, per la legge indiana bisogna che tra il donatore e il paziente ci sia una relazione di consanguineità. Con i malati di qui facciamo un paio di falsi certificati e diciamo che sono fratelli. Per gli occidentali invece il sistema migliore è quello di inventarci un figlio". Un figlio? "Sì, certo. Diciamo che tu sei venuto in Nepal una ventina di anni fa e hai avuto una storia con una ragazza locale. Bene, il bambino non te lo sei portato a casa ma l'hai sempre aiutato da lontano, mandandogli soldi e vestiti. Ora lui è diventato grande, vuole sdebitarsi e ti dà il suo rene. è facile, funziona sempre. Basta costruire un documento di paternità con il timbro del ministero, che noi ovviamente sappiamo come procurarci". E la mamma chi sarebbe? "Non è un problema. Troviamo una donna più o meno della tua età che certifica la vostra vecchia relazione e garantisce la paternità del ragazzo...".

L'estrema facilità con cui il broker descrive i vari passaggi ha un che di irreale, come se fossi lì a comprare un souvenir. Tuttavia, di fronte alla sua irritante sicurezza, cerco di mostrare le paure e l'incredulità proprie del paziente occidentale timoroso che qualcosa vada storto: "Ma sono documenti credibili? E se poi in India il medico li rifiuta?". Krishna sorride appena, senza mai rivolgere lo sguardo a me: "Vedete, non importa a nessuno se sono credibili o no. Certo, noi produciamo dei falsi perfetti, ma è solo per sicurezza. In realtà in India i chirurghi sanno benissimo che è tutto fasullo e fanno solo finta di crederci". E ancora, sempre con una punta d'ironia: "A volte sono loro stessi a telefonarci per dirci che cosa dobbiamo scrivere su quei fogli, in modo da non avere problemi con i loro consigli di amministrazione o magari con qualche collega invidioso. Ricordatevi bene una cosa: se il dottore in India vi fa qualche domanda di troppo, è solo per avere un sovrapprezzo in nero sulla parcella della clinica, che pure gli dà il 50 per cento di ogni operazione. Voi passategli una buona mancia e vedrete che tutto finisce lì".

Dopo un po', Krishna sembra perfino scocciato dalle nostre ansiose domande, quasi che queste possano mettere in dubbio la sua professionalità e le sue connessioni con i medici di là del confine. E a fronte dei miei timori sulle capacità dei chirurghi indiani, il mediatore fa già, tranquillamente, il primo nome: "Io lavoro con i migliori trapiantologi del Paese. A Chennai mando la gente al St.Thomas Hospital, dal dottor Ravichandran, il capo del dipartimento di nefrologia. Bravissimo, un luminare mondiale. Mi ha già fatto diversi occidentali come te, e sono tornati tutti a casa felici e contenti".

Il tremore pauroso di Daniel Rai

Dopo una mezz'oretta di rassicurazioni e chiacchiere, inevitabilmente il discorso cade sui costi. E qui Krishna snocciola senza imbarazzi le sue parcelle: "Servono subito 160 mila rupie (circa 200 euro) per fare gli esami del sangue ad almeno due possibili donatori. Poi, se va tutto bene, il rene costa 1.800 euro: un terzo subito, un terzo appena hai fatto l'operazione, l'ultima parte dopo le dimissioni dall'ospedale". Altre spese? "Al donatore non devi dare niente, ci penso io. Semmai compragli qualche vestito per renderlo decente quando lo presenti al dottore. Il ricovero in India e tutte le medicine sono naturalmente a tuo carico. Poi calcola tre biglietti aerei per Chennai: per te, per il donatore e per il mio watchman". E chi sarebbe questo watchman? "Ci vuole sempre un mio uomo che controlli tutto. Mettiamo che al donatore salti in testa di scappare all'ultimo minuto: bene, il mio watchman è lì per impedirglielo. Questi ragazzi a volte sono strani, si prendono paura all'improvviso, è sempre meglio tenerli d'occhio...". Poi si ferma, guarda l'orologio d'oro e finalmente alza lo sguardo: "A proposito, ne volete conoscere un paio?".

Così Krishna sfodera la sua arma a sorpresa: un numero digitato in fretta al cellulare, poche frasi secche in nepalese e tre minuti dopo da dietro l'angolo si materializzano, a passi lenti e in silenzio totale, due ragazzi già reclutati. "Naturalmente prima dobbiamo verificare il gruppo sanguigno", dice il mediatore, "ma loro sarebbero già pronti".

Uno è poco più di un bambino. Ha tratti tibetani, una magrezza impressionante sotto la T shirt lurida. La gamba sinistra gli trema, non solleva lo sguardo dal tavolo. Sembra terrorizzato dalla situazione che pure ha scelto di vivere. L'altro è molto più tranquillo, ha un inizio di barba sul mento e si siede accanto al suo carnefice. Bevono una Sprite, sempre senza aprire bocca. Io li guardo in faccia, loro fissano l'asfalto sotto le loro infradito di plastica.

È lo stesso Krishna, pochi minuti dopo, a farli un po' parlare: forse ha paura che risultino antipatici al ricco cliente venuto dall'Europa. Inizia il ragazzo più piccolo, quello spaventato. Si chiama Daniel Rai e dichiara vent'anni: una palese bugia, probabilmente è minorenne. Proviene da un piccolo villaggio del Terai, l'afosa pianura lungo i confini meridionali del Nepal. Sua madre - dice - è morta quando lui aveva otto anni. Papà ha trovato un'altra donna e ha cominciato a bere, facendo debiti per l'alcol, per poi andarsene dal villaggio con la nuova compagna. Lasciando lui - primo figlio maschio - a difendersi dai creditori. Allora Rai è venuto nella capitale, ha trovato qualche lavoretto. Ma i soldi raccattati qua e là non bastano, deve tornare in fretta al villaggio per pagare gli usurai: gli interessi sono del 30 per cento l'anno. Altrimenti quelli gli prendono la casa e sbattono in strada tutti i suoi fratelli.

L'altro ragazzo, il più grande, si chiama Sonam, dice di avere 25 anni e viene dal villaggio di Kavre, sempre nel Terai. A Kathmandu fa l'aiuto meccanico, porta a casa una quarantina di euro al mese ma ora la moglie si è ammalata di cuore e "in Nepal le medicine si pagano care, senza i miei soldi muore".

Quando hanno finito, Krishna fa un mezzo sorriso ironico rivolgendosi a noi in modo complice: "Raccontano tutti storie strappalacrime, poi non lo saprai mai che cosa ci fanno davvero con i soldi. Io sono onesto, gli dò sempre metà di quello che prendo, ma quando vedono tutte quelle rupie in una botta sola non capiscono più niente. Qualcuno se le beve, qualcuno si compra la moto: una bella Hero Honda con cui tornare al villaggio a fare il gradasso. Poi sì, ci sono anche quelli bravi, che magari si comprano un campo per coltivare il riso, ma sono sì e no due su dieci. Comunque, fatti loro".

Già, fatti loro. L'importante, per me, è che siano davvero disposti a vendersi un organo. Come faccio a sapere che sono d'accordo con quello che stiamo per fare? Alle mie perplessità Krishna si volta verso i ragazzi e dice qualcosa in nepalese. Daniel risponde con un semplice cenno di sì con la testa, tenendo sempre gli occhi bassi; Sonam - forse più bravo a recitare - si dice addirittura "felice" di poter salvare la mia vita.

In tutto, il primo incontro con Krishna e i suoi ragazzi da macello dura quasi un'ora, in un'atmosfera vagamente irreale: Daniel Rai, Sudarshan e io molto tesi, Krishna e l'altro donatore tranquilli. Poi lui spedisce via i due ragazzi e ci fornisce gli ultimi dettagli: "Se ci state, datemi subito i soldi per gli esami, così li facciamo domattina. Poi preparo i documenti, in un paio di giorni sono pronti. Se è tutto okay, tra una settimana siete a Chennai e fra un mese tu torni a casa col rene nuovo". Le 160 mila rupie passano di mano in mano, Krishna le infila rapido nelle tasche dei jeans senza nemmeno contarle. Mi dà appuntamento per il giorno dopo alla Pathology Laboratory Clinic, nella zona di Kalanki, in modo che io possa verificare che i ragazzi fanno davvero i test del sangue. Poi si alza di scatto e si dilegua verso la folla di Thamel.

Non lo rivedrò più, perché la mia compravendita avverrà attraverso altri canali. Probabilmente, in questo momento, Daniel Rai avrà già venduto il suo rene a un altro paziente straniero. Sonam, chissà: l'impressione - condivisa dal mio amico Sudarshan - è che fosse solo un complice del mediatore, portato lì per far numero e darci l'apparenza di una scelta, mentre la vittima predestinata pareva comunque l'altro ragazzo.

I bambini sepolti in giardino

L'appuntamento con il secondo mediatore avviene il giorno dopo, nel pomeriggio. Hari Tamang, una cinquantina d'anni, corporatura tozza e occhiali azzurri di marca, ha un negozio di copertura - fotocopie e fax - in un vicolo sulla strada commerciale del Bagh Bazar. Dentro, una sola fotocopiatrice, un vecchio computer, una grande foto del defunto re Birendra e un tavolo di finto legno.

Hari sa perché sono lì, mi fa sedere e parla per primo, soprattutto di sé: "Qui mi conoscono tutti, sono il migliore in città. Ho avuto pazienti canadesi e tedeschi, i miei documenti sono sempre perfetti. Adesso qui in Nepal c'è il boom e si improvvisano tutti mediatori, ma non devi fidarti. Io faccio questo mestiere da dieci anni, mi sono venduto un rene anch'io e mia moglie pure". Poi indica un adolescente con un orecchino turchese cha sta ascoltando musica al desktop lì accanto: "E quello è Prakash, mio figlio: appena ha l'età, mandiamo in India anche lui".

Il suo punto di forza, racconta orgoglioso Hari, sono i rapporti con i chirurghi indiani, coltivati in due lustri di corruzione. Hari fa il nome di Ravichandran, a Chennai: lo stesso medico indicato da Krishna. Sempre a Chennai, il mediatore dice di lavorare anche con un'altra clinica privata, il Medical Madras hospital, dove il suo riferimento - dice - è "un medico famoso, Georgi Abraham". Ma nel mio caso, dice, la cosa migliore è puntare sull'Apollo Gleneagles Hospital di Calcutta dove - sostiene lui - conosce tutto il reparto di nefrologia: "Lì hanno appena fatto il trapianto a tre occidentali, giusto la settimana scorsa", spiega, "e poi in questo periodo il West Bengala è il posto migliore". Fino a pochi mesi fa, racconta, la sua base preferita era invece Madurai, nel Tamil Nadu: all'Apollo Hospital locale lavorava senza problemi con tale dottor Palani Rajan, anche lui nefrologo esperto in trapianti. Ma "ora su Madurai la polizia ha gli occhi puntati, meglio starci lontano". Perché? Hari fa una smorfia e spiega che nel Tamil Nadu - la regione indiana più colpita dallo tsunami del 2004 - negli ultimi due anni la vendita degli organi è esplosa oltre ogni misura perché la gente aveva bisogno dei soldi per ricostruirsi le case. Il mercato dei pezzi di ricambio umani ha raggiunto dimensioni tali da costringere a muoversi perfino la pigra polizia locale. Così sono partite un po' di inchieste e ora i dottori devono stare quatti. Del resto anche a Delhi - si lamenta Hari - non si lavora più bene come una volta: nel dicembre scorso a Noida, un centro industriale non lontano dalla capitale, hanno trovato gli scheletri di 15 bambini nel giardino di una casa privata e il giudice sospetta che siano stati ammazzati per estrarne i pezzi. I cadaveri erano conciati troppo male e sepolti da troppo tempo per capire se gli organi ne erano stati asportati o no. Ma intanto a Delhi i medici stanno in campana e il mercato dei reni è quasi bloccato.

Per fortuna a Calcutta, invece, continua tutto come prima.

Dopo il racconto sulle cliniche, Hari passa finalmente alla parte economica: il rene da lui costa circa 2 mila euro, metà prima e metà dopo il trapianto. Provo un po' a contrattare ma lui non si smuove ("Sorry, fixed prices", e "per un occidentale è la tariffa minima"). Interviene anche Prakash, il figlio adolescente già destinato a un prossimo espianto, che molla per un attimo il pc e si rivolge a me con impavida arroganza: "Guarda che mio papà è il migliore sulla piazza, lui fa una telefonata in India e il trapianto è già fatto...".

Alla fine Hari accetta solo una diversa distribuzione delle rate, un terzo alla volta come Krishna. E anche lui mi dà appuntamento è per il giorno dopo per conoscere i donatori e fargli fare i test del sangue.

Una mazzetta per uscire di galera

Se l'incontro con Krishna era stato pieno di silenzi e tensioni, la trattativa con Hari si è svolta invece in modo molto diretto, magari un po' rude ma senza alcuna emotività: come esige una qualsiasi transazione commerciale da concludere in fretta, per il bene di tutti.

La sera, a cena con un paio di amici nepalesi, chiedo notizie sui due mediatori incontrati in giornata e scopro che in città sono ben conosciuti. Krishna Kalki - il primo che ho incontrato - è un emergente del settore: cresciuto alla scuola di Hari, ora si è messo in proprio e sta cercando il suo spazio in un mercato in rapida crescita. Non ha mai voluto vendersi direttamente un suo rene, ma l'ha fatto fare al suo vice, Ashok, che usa anche come watchman da spedire in India.

Hari Tamang invece è un veterano, considerato davvero il numero uno a Kathmandu, con una media di dieci clienti al mese. Mille euro netti di profitto l'uno, e il calcolo di quanto si porta a casa è presto fatto. Ogni mattina i suoi uomini fanno il giro della città - ma a volte vanno anche fuori Kathmandu, nei sobborghi della vallata - a cercare nuovi ragazzi da squartare. Hari ha avuto anche i suoi problemi con la giustizia: tre anni fa ha litigato con un donatore - pare per una percentuale non pagata - e quello l'ha denunciato. Lui è finito in galera ma ne è uscito sette mesi dopo, pagando una cauzione e aggiungendo una stecca al magistrato. Quindi ha ripreso l'attività, che ora gira a pieni motori.

Il giorno dopo, al negozio, Hari dà prova di efficienza facendo arrivare in pochi minuti i tre donatori che in meno di 24 ore ha trovato per me, sulla base del mio gruppo sanguigno. Entrano nel vicolo un po' ciondolanti, uno accanto all'altro, e - richiesti dal mediatore - si presentano al loro acquirente europeo come alunni disciplinati.

Uno si chiama Dinesh, ha 24 anni e viene da Hetauda, cittadona del sud nepalese. Dice di essersi sposato a 13 anni, ora ha tre figli e con il suo stipendio di 35 euro al mese - fa l'operaio in una fabbrica di tappeti - non riesce a mantenerli.

Il secondo, Bikran, 22 anni, con un cappellino da baseball e una T-shirt di Kurt Cobain, sorseggia una Fanta e parla pochissimo: dice solo di venire dal Terai e di avere bisogno di soldi.

Il terzo, più giovane di tutti, si chiama Deepak Lama: ha un volto timido e pulito, l'aspetto apparentemente curato, anche se la maglietta che indossa è poco più di uno straccio. E nato in un villaggio del Terai, sempre nell'area di Hetauda, e spiega che la sua è una famiglia di 'sukumbashi': parola nepalese che si potrebbe tradurre come 'rifugiati', ma qui indica semplicemente quelli che non hanno nemmeno una casa di frasche e quindi dormono per strada.

Anche Deepak lavora alla fabbrica di tappeti - la stessa di Dinesh - e questo consente al mediatore di cantare le lodi della sua merce: "Sono tutt'e tre di etnia Lama, come la mia. Gente robusta, fisici sani, per questo li prendono nelle carpet factories. Credetemi, sono i donatori migliori, ve lo dico io che ho esperienza".

Poi Hari, di buon umore, esce dal negozio e ferma un taxi, per andare tutti insieme al Siddharta Hospital a fare gli esami. Io devo restare fuori, in un baretto di strada. Lui entra insieme ai i ragazzi e mezz'ora dopo si riappalesa con le ricevute in mano, per farsi restituire subito i soldi. Indica i buchi sulle braccia dei donatori, a dimostrare che i prelievi li hanno fatti davvero. Poi mi dà appuntamento nel pomeriggio - quando avrà i risultati - sempre nel negozietto di fotocopie.

Puntuale, poche ore dopo, nel vicolo sulla Bagh Bazar arriva il verdetto. Il primo, Dinesh, ha un paio di valori sballati ("Si vede che mangia male", sentenzia Hari): in un paio di mesi sarà pronto per un altro cliente, ma per adesso è fuori gioco. Di Biktan - quello che parlava poco - neanche a parlarne: "Ha i calcoli, tanto vale rimandarlo al villaggio che qui ci fa solo perdere tempo". Meno male che c'è Deepak, il ragazzino. Lui ha tutto in regola: sangue, reni, fegato, Hiv, Tbc, epatite e così via. Quindi, dice Hari, me lo posso portare via anche subito, dopo aver versato ovviamente il 30 per cento del totale pattuito, cioè quasi 700 euro.

Lì per lì resto un po' sorpreso: non pensavo che le cose si sarebbero concluse così in fretta. Portarmelo via? E dove? Per fare che? Hari sorride, quasi bonario: "Da questo momento lui è tuo figlio no? Beh, allora dovete conoscervi, familiarizzare. Portalo al mercato e rivestilo, offrigli una cena al ristorante, fallo dormire nel tuo hotel. Intanto io preparo i documenti e fra due o tre giorni andiamo tutti a Calcutta. Guarda, invece di mandarti il mio watchman per questa volta vi accompagno io in persona, così vi faccio vedere com'è tutto semplice e veloce. Però tu in cambio quando torni in Europa spargi la voce su di me, okay? Dici in giro che a Kathmandu c'è il buon Hari pronto a salvare la vita a chi ha bisogno di un trapianto...".

Poi il buon Hari allunga la mano e il rotolo di rupie che gli passo finisce subito nel cassetto del tavolo in finto legno.

Davanti al telaio 15 ore al giorno

Così, poco dopo, mi ritrovo con Deepak all'Hong Kong Bazar di Kathmandu, un mercato popolare a due passi dal palazzo reale, cercando di immaginare che cosa devo comprare al ragazzo per affrontare il viaggio a Calcutta. Lui non apre bocca e guarda le merci con gli occhi sgranati. Sudarshan lo prende, anche letteralmente, per mano. Davanti a ogni bancarella quello sorride incredulo. Io penso a uno zainetto per il viaggio e lui entusiasta sceglie un falso Diesel a 250 rupie, circa tre euro. Poi mi rendo conto che in effetti non ha niente - ma proprio niente - da metterci dentro, allora gli compriamo pantaloni, camicie, calze, mutande, spazzolino, tagliaunghie, sapone... Alla bancarella delle false Nike (quattro euro il paio), Deepak agguanta le scarpe ancora allacciate e cerca di infilarsele così. Gli spieghiamo che prima deve slacciare le stringhe e lui sorride imbarazzato: in vita sua non ha mai indossato altro che infradito di plastica. Chiudiamo lo shopping con un orologino digitale - quello con le lancette non sa leggerlo - e una cintura simil Gucci a tre euro, su cui il calzolaio deve fare tre buchi in più perché Deepak sarà anche di robusta etnia Lama, ma è pure magro da far spavento.

Nel taxi che ci porta in albergo, appena fuori città, il ragazzo si guarda intorno spaesato senza chiedere niente. Alla guest house fa una doccia ed esce dalla stanza orgoglioso dei nuovi vestiti, prima di accettare da bere - una Sprite, naturalmente - e di sedersi nel giardino del Planet Bhaktapur per iniziare quel rapporto di conoscenza tra paziente e donatore tanto auspicato da Hari.

Deepak ha lasciato il suo villaggio in autobus, a 14 anni, perché tanto lì - appunto - viveva per strada. Nella capitale ha iniziato a lavorare subito alla fabbrica di tappeti ed è quello che fa ancora adesso che di anni ne ha 19 - o almeno così dice lui, chissà se è davvero maggiorenne. Attacca al telaio alle cinque del mattino, alle 10 fa una pausa di un'ora per mangiare, poi riprende e va avanti fino alle otto di sera, con un'altra mezz'ora di pausa nel pomeriggio. Questo sei giorni a settimana, dalla domenica al venerdì. Il sabato gran vita: si lavora solo dalle cinque alle dieci, poi la giornata è libera per bighellonare in giro con gli amici. Guadagna poco più di 3 mila rupie nepalesi al mese (35 euro) ma in tasca gliene resta poco più di metà, perchè 1.300 sono detratte dal padrone della fabbrica in cambio del vitto (riso e lenticchie) e dell'alloggio (una camera senza bagno divisa con altri tre). Con le rupie che gli avanzano, Deepak compra qualcosa in più da mangiare o da bere e parla con i suoi una volta al mese: da un apparecchio pubblico chiama un conoscente al villaggio, quello va a chiamargli la mamma e dopo dieci minuti Deepak ritelefona. Ovviamente ha una nostalgia struggente ("Non torno a casa da tre anni") ma pensa che non lascerà più Kathmandu: "Con i soldi del rene apro un negozietto qui, di quelli che vendono sigarette sfuse, saponi, shampoo, cose così. Mi basta un metro quadro, non chiedo di più, pur di non stare tutto il giorno davanti al telaio. Se poi mi avanza qualcosa lo mando alla mamma e ai miei fratellini, che almeno si costruiscano una baracca di legno e non dormano più o davanti al tempio".

Nei due giorni successivi - mentre Deepak resta in albergo a guardare la tv - Hari prepara come promesso i documenti in cui il donatore si dichiara mio figlio e un'ignota signora locale assicura di essere sua madre confermando la mia paternità. Il primo foglio che arriva - pur con tutti i timbri ministeriali - è francamente imbarazzante per gli errori di grammatica e sintassi inglese. Ne parlo con Sudarshan e lui ci ride su: "Beh, meglio se ci sono un po' di strafalcioni: i documenti del governo nepalese sono tutti così. E poi si sa che gli indiani ci considerano degli analfabeti, se vedono un documento di qui scritto in un buon inglese pensano che sia falso...". Alla fine, tuttavia, conveniamo che forse gli svarioni sono un po' troppi (il mio anno di nascita, '62, si è trasformato nell'età, 62 anni; la parola 'son', figlio, è stata confusa con 'husband', marito... ) e quindi chiediamo a Hari una nuova edizione, appena più corretta, che arriva il giorno dopo con gli stessi timbri e la stessa carta intestata. Forse un po' piccato per essere stato bocciato al suo primo tentativo, il broker ci aggiunge due differenti versioni del documento sulla falsa madre, con altrettante foto di donne che avrei frequentato alla fine degli anni Ottanta. In entrambe le varianti, le signore confermano che il ragazzo è nostro figlio e si dicono d'accordo con la sua decisione di donarmi un rene. Alla fine scegliamo il certificato firmato da tale Seti Maya, forse la più credibile in termini di somiglianza con il mio donatore.

Chi sono? Un benefattore dell'umanità

A Calcutta, con Hari e Deepak, viene anche il mio amico Sudarshan: formalmente per aiutarmi durante il ricovero, di fatto per gestire una situazione che a quel punto è un po' più delicata. Per giustificare la mia condizione di malato - sia con Hari sia con i medici - so che devo dare segni di frequente stanchezza: in fondo dovrei essere già in dialisi, e se non l'ho ancora iniziata è solo perché voglio tornare dall'Asia con il mio rene nuovo. Cammino sempre con lentezza e mi siedo appena posso, ma la recita è più difficile passando tutto il tempo con un intermediario abituato a frequentare pazienti veri. La sera, dovendo far cena tutti insieme, mi attengo alla dieta di un malato di reni: solo acqua, poche verdure e riso bianco. Probabilmente è tutto superfluo, perché Hari non sembra avere il minimo sospetto e anzi si lascia andare a racconti orgogliosi sul suo lavoro: "Non capisco perché questa cosa sia vietata, è una vergogna", dice. Poi indica Deepak: "Se lui ha bisogno di soldi e tu di un rene nuovo, perché non potete combinare? Mah!". Poi, arrivato al dolce, tira fuori di tasca la foto di un monaco buddista di nemmeno vent'anni: "Guarda, è il mio prossimo paziente. Per lo Stato potrebbe morire, io lo porto qui in India e lui campa un altro mezzo secolo. Dimmi tu perché deve essere vietato!". E ancora: "La verità è che io non lavoro per soldi, lavoro per fare felice la gente. Guarda com'è contento Deepak, e pensa come sarai felice tu quanto sarai tornato in Italia e invece di quel riso bianco potrai mangiarti una bella pizza!". Infine ritorna pragmatico: "Però quando torni a casa ricordati di parlare di me ai tuoi amici. Chissà quanti ne hai conosciuti di malati di reni, in ospedale...".

Il giorno dopo, venerdì, arriva finalmente il momento dell'incontro con il chirurgo. Hari esce dall'hotel il mattino presto e prende il taxi per andare all'ospedale - l'Apollo Gleneagles - e incontrare il medico prima di me, in modo che poi tutto fili liscio. Mi spiega che il suo referente abituale, il dottor Mishra, quel giorno non può vederci: è a un congresso o qualcosa di simile. Però c'è il suo vice, tale dottor M. H. Raibagi: "Non ti preoccupare, conosco bene anche lui ed è un ottimo chirurgo". Dopo un paio d'ore arriva la telefonata: tutto a posto, possiamo andare.

Apollo Hospital, stanza numero 25

Attraversando l'insopportabile caldo umido di Calcutta, arriviamo all'Apollo Gleneagles, un grande complesso moderno in cemento, a pochi metri dalle 'bustees' della periferia in cellophane e bambù. Hari resta fuori con Deepak ("Se il dottore vuole vedere subito il donatore, chiamatemi al cellulare o venite a qui a prenderlo, ma per adesso è meglio che noi stiamo qui"). Io dunque entro solo con Sudarshan.

è a pian terreno, reparto di nefrologia, stanza numero 25, che il dottor Raibagi riceve i clienti. è un uomo di mezza età, in camice bianco e cravatta, con un inglese fluente e un sorriso mellifluo. Gli spiego brevemente la mia situazione, fingendo di non sapere che ha già parlato con Hari. Gli racconto della mia malattia e della dialisi che non voglio affrontare perché "in Italia ho una vita brillante, un lavoro nel marketing che mi impegna tutto il giorno, sono sempre tra taxi, aerei e riunioni, non posso stare per ore attaccato a una macchina sennò mi rovino la carriera". Lui conviene con me ("Eh sì, la dialisi è molto noiosa..."), non chiede niente di più e pensa solo a vendere bene il suo prodotto: "La nostra media di successo, nel trapianto dei reni, sfiora il 99 per cento. Abbiamo i migliori farmaci antirigetto, stanze private con aria condizionata e un secondo letto per l'accompagnatore". Quanto ai tempi, non sono un problema: "Naturalmente dobbiamo ripetere gli esami, a lei e al donatore, ma in tre o quattro giorni si conclude tutto. Poi lei si fa solo una settimana di dialisi, qui da noi, ed è pronto per il trapianto. Quindici-venti giorni di convalescenza e può tornare a casa con il suo rene nuovo". I costi? Il dottor Raibagi non ha falsi pudori: "Tra operazione, test clinici e ricovero siamo attorno ai 5 mila euro, tutto compreso. Deve aggiungere soltanto i soldi per le medicine, che gli ospedali indiani non passano...".

Dopodiché, finalmente, il chirurgo chiede di vedere i documenti: le mie analisi del sangue - quelle truccate al computer prima di partire dall'Italia - e i certificati falsi del donatore. Prende in mano i fogli preparati da Hari e li guarda per pochi secondi. Solleva gli occhi rassicurante: "Tutto okay, possiamo ricoverarla anche lunedì". Poi sospira: "Certo, se questo ragazzo fosse veramente suo figlio, le possibilità di successo sarebbero del 100 per cento...". A questo punto sono io a provocarlo: "E se invece non lo fosse, mio figlio?". Raibagi mi guarda: "Beh, in questo caso dovrò prescriverle una terapia antirigetto un po' più potente, ma vedrà che andrà bene lo stesso". Per lui, l'ipotesi che Deepak non sia mio consanguineo costituisce solo un ostacolo tecnico, non certo un impedimento etico o legale.

Sbalordito dall'assurda facilità con cui il tutto sta avvenendo, provo a immaginare qualche possibile ostacolo: "Ma che cosa succede se il rene di Deepak non risulta compatibile? C'è qualcuno che può aiutarmi a trovarne un altro qui?". Il dottore sorride ancora: "Affronteremo la questione solo al momento, ma vedrà che non ce ne sarà bisogno. Comunque ci arrangeremo ('Anyhow we'll manage it')".

Alla fine del colloquio, il dottor Raibagi si offre anche di visitarmi subito, sul lettino. Lo ringrazio ma declino accampando stanchezza, caldo, una gran voglia di tornare subito in albergo. La cosa non gli sembra strana: "Allora venga lunedì, quando vuole. Basta che bussi alla mia porta, senza fare la coda. Iniziamo subito le analisi e poi la ricoveriamo. Vedrà, andrà tutto benissimo...".

Sudarshan e io usciamo dall'ospedale un po' frastornati. Hari non c'è, ma ha lasciato detto di aspettarlo: è andato "un attimo a salutare un altro dottore", cioè probabilmente a corromperlo. Deepak beve una spremuta di canna da zucchero sotto il sole. Se fossi davvero un malato, nel giro di dieci giorni il suo rene sarebbe nel mio corpo. Invece è arrivato il momento di chiudere tutto.

Lascio a Sudarshan un po' di soldi per Deepak, poi salgo su un taxi e sparisco nel torrido caos di Calcutta.

Polizze milionarie nella

Sanità

in Sicilia lo sponsor di partito

Da Micciché a

Lombardo, da Mannino al fratello di Cuffaro, molte società di brokeraggio

hanno rapporti con la politica

Grandi società multinazionali regolarmente perdono contro le piccole. E

spesso a nulla valgono i loro ricorsi al Tar

di ANTONELLO CAPORALE

PALERMO - Se un pappagallo urta il becco contro una barella al pronto soccorso o un cane inciampa tra i corridoi della chirurgia generale dov'è ricoverato il suo padrone, un asino collassa avanti l'ambulatorio oculistico, un cavallo viene investito nel parcheggio del policlinico, il costo delle cure è garantito e, soprattutto, assicurato. Traumi, invalidità permanente o anche morte del povero animale.

A Messina il massimale per cani e gatti e ogni altra specie dell'universo è fissato a 5 milioni e 164mila euro, l'Università di Bari, meno previdente, si è coperta da polizza fino a tre milioni, l'ospedale di Enna per due milioni e 500 mila, idem il Civico di Palermo. "Nemmeno se porti in sala operatoria la renna di Babbo Natale e te la mangi con tutti i sonagli è giustificata una simile cifra", dice Pier Carmelo Russo, oggi dirigente della Regione Sicilia, ma ieri avvocato che provò innanzi al Tar come l'Azienda sanitaria trapanese Sant'Antonio Abate avesse assicurato l'ospedale con tutto quel che conteneva (medici, infermieri, beni strumentali e anche animali) per una superpolizza dall'esorbitante costo di un milione 176mila euro. Provò che era carissima, e soprattutto inutilmente dispendiosa. Massimali altissimi, premi alle stelle. Il Tar (sentenza 3034/05) annullò il contratto.

L'ospedale, limando e ripulendo, rifece la gara per trovare una congrua assicurazione e spese 676mila euro, quasi la metà, per di più sestuplicando nella polizza il valore dei risarcimenti a cui si obbligava la compagnia assicuratrice rispetto alla precedente.

Nel bilancio dello Stato somme importanti sono destinate a coprire la cosiddetta responsabilità civile delle migliaia di dipendenti, e poi la sicurezza di edifici e palazzi, scuole e consultori, acquedotti e strade. Ma il vero salasso per le casse pubbliche è la cifra che le aziende ospedaliere devono mettere da parte nei bilanci per assicurare i dipendenti, cioè i medici, per responsabilità connesse al proprio lavoro. Un intervento chirurgico che non va bene, l'artroscopia fatta male, il bypass difettoso. Gli incidenti purtroppo sono molti, le richieste di risarcimento altrettanto numerose, gli indennizzi certi ed elevati.

Una fortuna! Per alcuni più incidenti uguale più premi. Più premi uguale più soldi. Ecco, le polizze costano care. Anche perché si assicura tutto oltre limite estremo della ragione. Il chirurgo è naturalmente coperto da polizza ma anche il ferrista di sala operatoria. Ed è giusto. Oltre al ferrista la caposala, l'infermiere, professionale e generico. Ed è giusto. Ma gli stessi massimali valgono per il portantino e giù giù fino al cuoco, allo sguattero da cucina e, appunto, al pappagallo. Cinque milioni di euro di premio massimo se dovesse all'animaluccio occorrere qualcosa. Polizze fantascientifiche che solo un matto potrebbe stipulare. Ma qui paga lo Stato.

Alcuni nosocomi sottoscrivono impegni con le assicurazioni in cui il limite che esclude la compagnia dall'obbligo di pagare è posto a livelli incredibili: a Palermo l'ospedale, benché assicurato, si ritiene direttamente coinvolto (quindi paga di tasca sua) danni fino a cinquecentomila euro. Prima che l'assicurazione si ritenga coinvolta bisogna giungere alla soglia lunare del mezzo milione di euro. Fosse finita qui! In tutte le polizze c'è la clausola del limite temporale del risarcimento postumo. Altra fregatura. Mettiamo una semplice operazione al ginocchio fatta oggi. Il malato va a casa, dopo qualche settimana i dolori post-operatori non cessano, decide di indagare e dopo qualche mese si fa rioperare accorgendosi che la prima operazione è stata condotta male. Chiede i danni all'ortopedico per colpa professionale. L'ortopedico è coperto dall'assicurazione stipulata dal suo ospedale.

Ma l'assicurazione che ha intascato il premio rifiuta il pagamento perché la richiesta è stata inoltrata fuori tempo massimo. Alcune compagnie fissano a tre mesi, altre a sei mesi, altre a un anno il limite temporale della loro copertura postcontratto. E dunque? E dunque, e ancora una volta, l'ospedale pagherà con i suoi soldi ciò che ha già pagato. La polizza è morta, è vuota. Pagata. E pagata quanto?

Bella domanda. La sanità italiana è così malmessa che le maggiori compagnie non vogliono correre rischi e si tengono alla larga dal rispondere alle richieste. Trovare una assicurazione è un'impresa, purtroppo.

Rispondono i Lloyds di Londra, o piccole compagnie estere, leggere ma audaci. In Sicilia la parte del leone la fa l'australiana Qbe, un solo ufficio italiano e tutto il resto in Oceania e a Londra.

Per raggiungere la Qbe gli ospedali, come tutti gli enti pubblici e anche i grandi gruppi privati italiani, si fanno aiutare da un broker. E chi è il broker? Un professionista che, valutata la mappa del rischio dell'azienda cui presta la sua consulenza, va sul mercato delle assicurazioni e prende quel che gli serve: le migliori polizze teoricamente al minor costo. Il broker dunque gestisce (dovrebbe gestire) la qualità del rischio e il suo mantenimento al livello più basso. Se è bravo e onesto e il suo cliente, per esempio un municipio, è oggetto di ripetute richieste risarcitorie per incidenti stradali che percentualmente sono concentrati a un incrocio, chiederà tempestivamente che il bivio venga messo in sicurezza (ad esempio con una rotatoria). La riduzione del rischio provocherà la riduzione del premio che l'assicurazione riterrà di pretendere. Questo se il broker è serio.

Il broker però guadagna in percentuale sul premio pagato dal cliente: più è alto il costo dell'assicurazione più la provvigione (che varia dal 3 all'8 per cento) risulta elevata. E il broker per lavorare deve superare una gara pubblica indetta dalla Asl. E dunque? Avete pensato bene: una conoscenza è meglio di niente, due è meglio di una. La politica da poco ha scoperto questo nuovo mercato. E se lo coccola. In Sicilia (come in tutto il Paese) le società di brokeraggio si fanno una guerra spietata per raccogliere incarichi, vincere gare, intercettare commesse sempre più sontuose.

Grandi società multinazionali di brokeraggio (Aon e Marsh) e medie (Sgr, Viras), piccole (consulbrokers), piccolissime (Assisicilia). A Palermo, a Catania, a Trapani, a Mazara le grandi perdono sistematicamente, le piccole e piccolissime vincono quasi sistematicamente. Migliore offerta, miglior progetto operativo, miglior punteggio. A Catania (Ausl 3) il progetto Marsh-Aon viene giudicato migliore ma gli viene assegnato lo stesso punteggio di Consulbrokers. Ricorso al Tar, annullamento della gara. L'Asl invece di modificare i punteggi, modifica i giudizi: chi aveva vinto invece di perdere rivince grazie a un giudizio che da buono raggiunge l'ottimo.

Intendiamoci, nulla di male e solo una coincidenza se per esempio la Sgr, società di brokeraggio, custodisce una limpida amicizia con Silvio Cuffaro, fratello di Totò, il governatore. E nulla di male se i titolari di Consulbrokers si ritengono, o sono ritenuti, amici di Raffaele Lombardo, padrone di Catania. Se la Viras è molto stimata dall'ex assessore alla Sanità Sanzarello, la Sicurmed da Lillo Mannino, la Reale Mutua da Micciché. Sono aziende. Ognuna ha diritto di sostenere il partito del cuore e, nei limiti consentiti dalla legge, anche di finanziarlo. Lo fanno i migliori imprenditori che in Parlamento depositano le cifre dei loro bonifici.

L'assicurazione, poi, è un obbligo di legge. E, come si dice?, una buona polizza allunga la vita.

Denunciate anche due persone con redditi da mezzo milione di euro

Finti poveri per truffare

la sanità

Intero paese nel mirino della Gdf

Già a dicembre dello scorso anno erano state scoperte altre 310 false dichiarazioni

Secondo la ricostruzione degli investigatori, le persone denunciate sarebbero riuscite ad ottenere, grazie a false autocertificazioni, l'esenzione del pagamento del ticket per prestazioni sanitarie e per l'acquisto di medicinali, senza averne diritto. L'ipotesi di reato che viene loro contestata è di truffa e di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

Le indagini hanno preso il via da alcune anomalie riscontrate dalla verifica dei redditi dichiarati da alcune delle persone coinvolte nella maxi-inchiesta. Il limite per godere dell'esenzione del ticket sanitario è di 12 mila euro l'anno ma i denunciati dichiaravano di guadagnare una cifra inferiore. Rischiano una condanna da 3 mesi a tre anni di carcere.

18 maggio

Francia modello da seguire

di VINCENZO

BORGOMEO

Voti alla sicurezza stradale: li dà l'European Transport Safety Council, sostenuto da tutti i governi del Vecchio Continente. E l'Italia è dietro la lavagna con il con il cappello da asino: siamo sopra la media della mortalità europea (di circa il 13 per cento, circa 900 morti in più sulla media e 2700 in più rispetto ai migliori della classe). Ma non è tutto: da noi le due ruote valgono solo il 3,6 per cento della mobilità ma incidono per il 26% sulla mortalità generale da incidenti stradali. Il che significa che i morti " da due ruote" sono in continuo aumento e che l'Italia ha il maggior numero di vittime di Europa.

Insomma un quadro disastroso, reso ancora più preoccupante per il fatto che abbiamo le città più pericolose fra tutte quelle del vecchio continente.

In città fra l'altri aumentano incidenti, morti e feriti, mentre su tutte le altre strade diminuiscono (qui avvengono il 45% dei morti e il 79% dei feriti totali). In più c'è un incredibile divario fra la situazione delle varie città (chi riduce la mortalità del 30% e chi la aumenta del 40%). E nessuno sa perché questo accada.

L'ETSC è indubbiamente severo, ma sono numeri, statistiche, impossibile da contestare. Il tutto è contenuto nel famoso Safety Performance index, che prende in considerazione due parametri principali: l'utilizzo delle cinture di sicurezza e la riduzione del numero di vittime. La Francia è al primo posto, noi complessivamente siamo al 14esimo posto di una classifica fatta da 27 paesi realizzata su statistiche 2002-2005. Ma c'è poco da gioire perché come abbiamo visto prima abbiamo record davvero poco invidiabili.

Ma come si arriva al record francese? "Innanzitutto da un forte impegno del governo - spiegano all'ETSC - perché Chirac ha posto la sicurezza stradale fra gli obiettivi primari del suo mandato, e questo è stato adottato soprattutto per quanto riguarda il rispetto dei limiti di velocità. In Francia oggi hanno 2000 telecamere fisse che fanno qualcosa come 30 mila verbali al giorno...

Molto importante, sempre secondo l'ETCS, poi il controllo degli incidenti che riguarda la guida in stato di ebbrezza. I dati vanno dal 1996 al 2005 e qui i Paesi che hanno fatto registrare la diminuzione più grande del numero di morti per guida in stato di ebbrezza sono Repubblica Ceca (meno 12,5%), e poi seguono Germania, Olanda e Polonia. Il trend di riduzione è importantissimo perché alla fine incide enormemente sul trend complessivo. Ma ci sono poi anche paesi come Spagna, Ungheria, Slovenia, Finlandia e Gran Bretagna che hanno invece avuto un aumento di vittima. E L'Italia? Mon si sa: da noi non è stato possibile registrare nulla. Il problema è enorme, e non a caso scorrendo le statistiche europee i nostri dati sono sempre i più carenti, i meno aggiornati e i più vecchi. Sulle tabelle accanto alla voce Italia c'è sempre un asterisco, così diventa davvero molto difficile poi fare qualsiasi tipo di stima e di investimento sul futuro.

In tutti i casi è in arrivo un disegno di legge per alcune azioni molto urgenti, c'è il progetto del nuovo Codice della Strada, e il Ministero è al lavoro per cercare di ridurre in tutti i modi incidenti e numeri di morti. Ma la strada appare onestamente completamente in salita.

Molto possono comunque fare le stesse case automobilistiche perché alla fine, poi, in una situazione di carenza legislativa, di strade dissestate e segnaletica improbabile, una macchina piena di tecnologia aiuta a salvarsi la pelle. Massimo Nordio, ad Toyota Motor Italia che a livello europeo sostiene il progetto ETSC è stato chiaro: "Watanabe, il nostro presidente, ha un sogno, quello di potere arrivare ad avere una macchina che più la usi e più migliora l'ambiente, e con faccia zero vittime. Quindi salvaguardia dell'ambiente, ma anche salvaguardia totale delle persone.

Va detto - continua poi Nordio - che poi il nostro impegno può arrivare fino a un certo punto, perché poi la sicurezza stradale riguarda tutti, dalle autorità ai costruttori passando per ogni singolo automobilista. Per questo è fondamentale lavorare insieme. Aziende, strutture e istituzioni e consumatori". E torniamo al tema del dibattito di oggi.

E proprio alla Consulta Nazionale della Sicurezza Stradale istituita nel 2001 proprio per dare in coordinamento generale ai 21 governi regionali e agli oltre 8000 comuni e, soprattutto, per incentivare con importanti finanziamenti progetti vari. Fino a oggi ci sono stati realizzati 4 programmi nazionali, 42 regionali e 1.122 interventi specifici. "Ma ogni volta che abbiamo dato un euro - spiegano alla Consulta Nazionale della Sicurezza Stradale - lo abbiamo fatto a fronte di un impegno: avere una scheda che ci spiega i risultati della spesa".

A proposito di trasparenza, però non tutto funziona: "Nel nostro stato diritto abbiamo la possibilità di tutelare la vita di ognuno di noi" spiega Cassaniti Mastrojani dell'Associazione Vittime della Strada "e secondo noi dobbiamo tener conto anche delle responsabilità sociali, oltre che strade, veicolo e conducente. Ossia quelle folli libertà che si prendono le istituzioni di fare un lavoro sbagliato senza che venga mai sanzionato da nessuno. La società - continua ancora Cassaniti Mastrojani - deve rispondere alla salvaguardia dei cittadini, che devono essere ascoltati dalle istituzioni. Le mancate risposte che i cittadini hanno sono la cartina di tornasole del nostro livello di democrazia".

Cessate il fuoco

Il bollettino settimanale delle guerre e dei conflitti in corso n.20 -

2007 dal 10 al 16/5

Questa settimana, in tutti i paesi ancora in guerra, sono morte almeno 1.203 persone

Colombia

Questa settimana sono morte almeno 19 persone.

Dall’inizio dell’anno i morti sono almeno 159.

Questa settimana sono morte almeno 17 persone.

Questa settimana sono morte almeno 96 persone.

17 maggio

Centro sinistra in Sicilia

UNA VITTORIA RETROATTIVA

di Agostino Spataro

Come il solito, più che il voto il vero rompicapo è il dopovoto. Almeno per la gente che cerca di capire cosa sia effettivamente successo a Palermo e in Sicilia a seguito delle votazioni del 13-14 maggio.

Stiamo assistendo alla solita pantomima: tutti vincitori e nessun vinto. Soprattutto, nel centro sinistra, invece d’interrogarsi sui motivi di questa ennesima sconfitta, ci si arrampica sugli specchi per dimostrare che si è vinto, se non proprio nel recente confronto, almeno rispetto a quelli precedenti. Vittorie dal sapore retroattivo, meramente consolatorie, che non modificano di un millimetro l’amara verità uscita dalle urne.

Se qualcuno ammette la sconfitta ne addossa la colpa ad altri, all’avversario che ha imbrogliato le carte o, addirittura, all’elettorato che non ha capito il “messaggio” (quale?).

C’è, addirittura, chi ha chiamato in causa le recenti dichiarazioni di Padoa Schioppa su pensioni e concertazione, forse, senza accorgersi che, così facendo, si accredita la tesi degli esponenti del centro destra che vorrebbero far discendere dalle scelte e dagli indirizzi del governo Prodi tutti i guai della Sicilia e perciò affidano al voto isolano (in gran parte scontato a loro favore) una funzione destabilizzante del governo, senza, nemmeno, attendere lo svolgimento della più impegnativa tornata del 27 maggio che vedrà alle urne circa 10 milioni di elettori nel resto del Paese. Ai quali bisogna aggiungere quelli di una ventina di medi centri siciliani che ri-andranno a votare per i ballottaggi. Fra questi, molto atteso è l’esito dell’interessante tentativo, largamente premiato al primo turno, del giovane Zambuto, ex segretario provinciale dell’Udc di Cuffaro, che nella città di Agrigento si è messo alla testa di una “rivolta” contro il predominio di certi poteri forti, politici e d’altra natura.

Ma torniamo ai risultati del 14 maggio ancora sommersi dentro il tourbillon di un’acqua resa torbida da analisi frettolose, parziali e, talora, molto propagandistiche.

Quando l’acqua si schiarirà gli esponenti della Cdl s’accorgeranno dell’erosione subita dal loro blocco elettorale a Palermo e altrove e quelli del centro sinistra, forse, la smetteranno di eludere le vere cause della sconfitta e di propinarci improbabili concause sulle quali s’illudono di costruire un nuovo alibi per tirare a campare per un altro lustro.

Anche Leoluca Orlando, che a Palermo ha fatto una battaglia generosa e conseguito un risultato davvero ragguardevole, si potrà convincere che, certo, vi saranno stati brogli, pressioni illecite e perfino compravendite di voti, ma l’incidenza di tali fenomeni non può esser stata tale da determinare un risultato così netto a favore della CdL.

Poiché se questa è la logica, bisognerebbe domandarsi: cosa sarà mai successo d’illecito a Trapani e nella rossa Ragusa dove la CdL ha conseguito una vittoria ancor più pesante?

L’inadeguatezza del centrosinistra siciliano: una grande questione nazionale

La verità, i fondo, è quella uscita dalle urne e da questa bisogna partire per fare, finalmente, il punto sulla realtà e sulle prospettive del centro sinistra nell’Isola, poiché se il voto siciliano non chiama in causa Prodi chiama sicuramente in causa partiti e dirigenti del centro-sinistra, i quali dovrebbero decidersi ad affrontare questa debolezza, ormai, strutturale come questione prioritaria e decisiva per la prospettiva politica ed elettorale nazionale.

Si facciano, dunque, i necessari ricorsi presso le sedi competenti, ma in sede politica si apra una riflessione severa e puntuale, una grande discussione democratica per individuare idee e proposte mobilitanti per un’alternativa che si può conseguire solo mediante atti di rottura col sistema di potere dominante in Sicilia, e a Palermo in particolare, che solo nuovi gruppi dirigenti, animati da sincero spirito di cambiamento, possono realizzare.

Se ci fate caso, è dai tempi di Mattarella, di De Pasquale, La Torre che non si riflette su una prospettiva di questo tipo. Un quarto di secolo, durante il quale sono cambiate tante cose e poteri ibridi si sono insediati nei gangli vitali della Regione e degli enti locali.

Durante questo tempo, il centro sinistra, la sinistra comunque aggettivata, hanno vissuto di rendita e dilapidato il patrimonio elettorale ereditato che, oggi, dovrebbe attestarsi almeno intorno al 40%, mentre in molti comuni non supera il 10%.

Insomma, mentre nel mondo, in Europa e in Italia tutto cambiava, qui tutto languiva nel pantano di un trasversalismo mirato a tenere la Sicilia fuori del cambiamento.

In queste condizioni, la sinistra ha preferito avvitarsi su se stessa, ripiegare sull’autoreferenzialità dei suoi gruppi dirigenti, dismettendo pratiche e concezioni che, nel passato, avevano prodotto un ruolo dirompente sul fronte sociale e politico e anche interessanti esiti elettorali.

Il trionfo del comunista Crocetta insegna che l’esser di sinistra paga, quando ben si governa

Questa situazione ha generato una ben strana (per non dire comoda) teoria secondo la quale l’esser di sinistra restringe l’area del consenso, perciò meglio affidarsi in certe competizioni a nomi prestigiosi della cosiddetta “società civile”. Da qui è invalsa una pratica discutibile, un’incomprensibile dicotomia di comportamenti nella scelta delle candidature: affidarsi a candidati indipendenti o provenienti da altre militanze per la conquista della presidenza della Regione, di molte province e dei municipi delle grandi città siciliane, mentre così non è stato in occasione di elezioni regionali e nazionali nelle cui liste si sono sempre ben piazzati soltanto dirigenti di partito, anche con svariate legislature.

Tale comportamento ha fatto sì che, per i sindaci delle grandi città o per la presidenza della Regione, mai un esponente blasonato della sinistra si è misurato con i candidati della CdL.

Per averne conferma, basta guardare le candidature nelle più recenti consultazioni: a Palermo Orlando, a Catania Bianco, a Messina Genovese, a Trapani Boscaino, ad Agrigento Zambuto; così alla Regione: prima Orlando e poi la Borsellino.

Eppure questa stessa sinistra ha espresso ed esprime posizione di prestigio, parlamentare e di governo, ai livelli regionale e nazionale.

E non regge l’argomento che l’essere di sinistra restringa l’area del consenso. A Gela, si dimostra il contrario: il comunista Rosario Crocetta, è stato riconfermato sindaco col 65% dei voti.

Parliamoci chiaro: quello di Gela non è solo un risultato in controtendenza rispetto alla vittoria generalizzata della CdL, ma lo è anche rispetto a un certo modo di fare politica e di governare del centrosinistra in Sicilia.

Anche a Gela imperversano mafia, pizzo, disoccupazione, precari e quant’altro eppure il risultato è venuto senza bisogno di sporcarsi le mani, anzi all’insegna della buona amministrazione e della legalità.

16 maggio

Segreto di Stato: a Genova ci fu un disegno repressivo, prima condanna per la Polizia al G8 del 2001

La censura da parte dei media è stata

rigida ed assoluta: della sentenza di Genova non si doveva parlare.

Infatti incredibilmente non ne ha scritto neanche il Manifesto e

dovrebbe spiegare perché.

Alzi la mano chi ha saputo che la settimana scorsa a Genova c'è

stata la prima condanna per i pestaggi della Polizia durante

il G8 del 2001. Eppure la sentenza di Genova è un passaggio capitale

per la ricostruzione della verità e la giustizia di quello che

successe nel capoluogo ligure oramai 6 anni fa. E ci spiega anche

molto del disegno politico sotteso alla repressione.

Lo Stato è stato condannato a risarcire Marina Spaccini, 50 anni,

pediatra triestina, volontaria per quattro anni in Africa, per il

pestaggio che subì da parte della Polizia in via Assarotti, nel

pomeriggio del 20 luglio 2001. Marina, come decine di migliaia di

militanti cattolici della Rete

Lilliput, era seduta, con le mani alzate dipinte di bianco, gridando

"non violenza", quando fu massacrata dalla Polizia. Questa si è

difesa sostenendo (sic!) che non era possibile distinguere tra le

mani dipinte di bianco di Marina e i Black Block. Per il giudice

Angela Latella invece la selvaggia repressione genovese -e la

cortina di menzogne sollevata per coprirle- è stata una delle pagine

più nere di tutta la storia della Polizia di Stato e per la prima

volta ciò viene scritto in

una sentenza. Non solo, è ben più grave quello che è scritto nella

sentenza genovese. Quelle dei poliziotti non furono né iniziative

isolate né eccessi, ma facevano parte di un disegno criminale.

Si inizia a confermare in via processuale quello che chi scrive

sostiene e scrive da sei anni. A Genova vi fu un disegno criminale

selettivo da parte di apparati dello stato. Tale disegno era teso a

terrorizzare non tanto la sinistra radicale ma il pacifismo

cattolico, in particolare la Rete Lilliput, che per la prima volta

in maniera così convinta e numerosa scendeva in piazza saldandosi in

un unico enorme fronte antineoliberale con la sinistra.

Le ragazze e i ragazzi delle parrocchie furono quelli che pagarono

il prezzo più alto, soprattutto sabato. I loro spezzoni di corteo

furono sistematicamente bersagliati dai lacrimogeni e centinaia di

loro furono pestati selvaggiamente. Ma,

soprattutto decine di migliaia di loro, e le loro famiglie, furono

spaventati a morte in una logica pienamente terroristica. Quanti

dopo Genova sono rimasti a casa?

Di fronte all'immagine sorda data dai grandi della terra, Bush,

Blair, Berlusconi, quel movimento pacifico, colorato, credibile,

fatto di persone serie e non dei pescecani rinchiusi nella città

proibita, che si era riunito intorno alle

proposte concrete per un nuovo mondo possibile del Genoa Social

Forum, doveva essere schiacciato. Non lo sapevamo, ma mancavano 50

giorni all' 11 settembre.

L'articolo di

Massimo Calandri è apparso SOLO sulle pagine genovesi di Repubblica

lo scorso 29

aprile.

Prima condanna per le violenze delle forze dell'ordine contro

i manifestanti: "Non furono iniziative isolate"

G8, condannato il Ministero - Missionaria picchiata, risarciti

invalidità e danni morali

"Ho solo ottenuto quello che attendevo da 6 anni: giustizia"

MASSIMO CALANDRI

LA PRIMA condanna nei confronti del Ministero dell'Interno per le

illecite e gratuite violenze dei suoi poliziotti è arrivata nei

giorni scorsi, e cioè circa sei anni dopo la vergogna del G8

genovese.

Ma le parole con cui il giudice istruttore Angela Latella ha

motivato la sua decisione rinfrescano la memoria.

Ricordando a tutti che quelle cariche sanguinarie,quelle teste rotte

a manganellate, quei lacrimogeni sparati contro le persone inermi,

non erano frutto dell'iniziativa isolata o dell'autonomo eccesso di

qualche agente. Facevano invece parte di un più ampio disegno -così

come le menzogne raccontate più tardi per coprire le nefandezze - ,

che rappresenta una delle pagine più buie nella storia della Polizia

di Stato.

Il tribunale del capoluogo ligure ha dato ragione a Marina Spaccini,

pediatra cinquantenne di origine triestina, pacifista che per

quattro anni ha lavorato in due ospedali missionari del Kenia. Alle

due del pomeriggio del 20 luglio, era il 2001, venne pestata a

sangue in via Assarotti.

Partecipava alla manifestazione della Rete Lilliput, era tra quelli

che alzava in alto le mani dipinte di bianco urlando: "Non

violenza!".

Gli agenti e i loro capi avrebbero poi raccontato che stavano dando

la caccia ad un gruppo di Black Bloc, che c'era una gran confusione

e qualcuno tirava contro di loro le molotov, che non era possibile

distinguere tra "buoni" e "cattivi": bugie smascherate nel corso del

processo, come sottolineato dal giudice. I cattivi c'erano per

davvero, ed erano i poliziotti che a bastonate aprirono una vasta

ferita sulla fronte della pediatra triestina. Dal momento che quegli

agenti, come in buona parte degli episodi legati al vertice, non

sono stati identificati, Angela Latella ha deciso di condannare il

Ministero dell'Interno. La cifra che verrà pagata a Marina Spaccini

non è certo clamorosa - cinquemila euro tra invalidità, danni morali

ed esistenziali - , ma il punto è evidentemente un altro.

«Se risulta chiaramente che la Spaccini sia stata oggetto di un atto

di violenza da parte di un appartenente alle forze di polizia -

scrive il giudice - , non si può neppure porre in dubbio che non si

sia trattato né di un'iniziativa isolata, di un qualche autonomo

eccesso da parte di qualche agente, né di un fatale inconveniente

durante una legittima operazione di polizia volta e riportare

l'ordine pubblico gravemente messo in pericolo».

Perché l'intervento della polizia non fu «legittimo», è ormai

abbastanza chiaro. Lo hanno confermato i testimoni e in un certo

senso gli stessi poliziotti e funzionari, con le loro

contraddizioni: «Gli aggressori erano diverse decine; l'ordine era

di

caricarli, disperderli ed arrestarli», hanno detto, interrogati. Ma

poi risulta che furono arrestati solo due ragazzi (non feriti), la

cui

posizione fu in seguito peraltro archiviata. La pacifista era

assistita dagli avvocati Alessandra Ballerini e Marco Vano. Il

giudice ha sottolineato come fotografie e filmati portati in aula

«siano stati illuminanti»: «Si vedono ammanettare persone vestite

normalmente; più poliziotti colpire con i manganelli una persona a

terra, inerme. La

stessa Spaccini è una persona di cinquant'anni, di cui giustamente

si sottolinea l'aspetto mite». E poi, le testimonianze come quella

di una signora settantenne che parla di una «manifestazione

assolutamente pacifica e allegra» e di aver quindi visto agenti

«bastonare ferocemente persone con le mani alzate ed inermi come

lei». Marina Spaccini ha accolto il giudizio con un sorriso: «Era

semplicemente quello che attendevo da sei anni. Giustizia».

G8, l´ultima verità

sulla Diaz - L´ex questore Colucci confessa: " Mi sentivo

inadeguato"

Sconcertante deposizione dell´alto funzionario sei anni dopo tra

smentite e "non ricordo più"

MASSIMO CALANDRI

L´IMBARAZZANTE interrogatorio di Francesco Colucci, che in quei

giorni del G8 era ancora il questore di Genova, ha dato ieri mattina

la misura di quanto difficile sia il compito di chi vuole fare

chiarezza sulle sciagurate giornate del luglio 2001. A distanza di

sei anni, quello che allora era la massima autorità di pubblica

sicurezza presente in città (prefetto escluso) è caduto in una serie

di contraddizioni ed amnesie che hanno lasciato a bocca aperta i

presenti. «Non ricordo». «Forse ho sbagliato

nel parlare». «La mia affermazione forse è stata un po´ sprovveduta,

superficiale». «Non sono sicuro, lo giuro davanti a Dio e allo Stato

italiano». «Mi correggo, forse sono stato impreciso». Per sei ore

Colucci ha risposto alle domande del pm Enrico Zucca, smentendo in

alcuni casi quando aveva dichiarato a verbale negli anni precedenti

e regalando un´informazione inedita. La notte dell´assalto alla

scuola Diaz, il funzionario che doveva coordinare gli interventi era

il vice-questore Lorenzo Murgolo. Che per il massacro e l´arresto

illegale dei 93 no-global, così come per le prove fasulle, non è

imputato. «Murgolo era il coordinatore. Ma c´erano La Barbera e

Gratteri accanto a lui...

«. Affermazione che vuole dire tutto e niente, perché - come l´ex

questore di Genova ha poi ribadito - «non so a che punto poteva

contare la scala gerarchica».

In un´intera giornata passata in aula, Colucci non ha chiarito

nulla. Perché si decise di intervenire nell´istituto di via

Battisti? La versione è quella del fantomatico attacco in serata

alle pattuglie della polizia, e di quei tipi sospetti - «Non gente

gioiosa, gente allegra... ma facce brutte, con atteggiamenti

minacciosi, vestiti di scuro» - davanti alla scuola. Lui avrebbe

voluto lasciar perdere, ormai il G8 era finito, «ma poi tutti quanti

abbiamo deciso l´intervento: identificare gli aggressori e trovare

armi

eventuali. Fare una perquisizione». Chi tra i super-poliziotti

spinse per il blitz? Colucci fa alcuni nomi, poi ci ripensa, alla

fine spiega che il prefetto La Barbera - che è morto - era d´accordo.

«Io mi sentivo un po´ inadeguato», confessa quello che in quei

giorni era il questore di Genova.

A suo tempo aveva detto che il capo della polizia, Gianni Di

Gennaro, gli aveva detto di telefonare al capo dell´ufficio stampa,

Roberto Sgalla: ieri ha detto che fu una sua iniziativa. Lui restò

in questura, chi lo avvertì del ritrovamento delle molotov? Colucci

fa almeno tre nomi, ma non ricorda. Ed è in difficoltà quando deve

raccontare di quel poliziotto che gli disse di essere stato colpito

dalla coltellata fantasma di un altrettanto fantasma Black Bloc:

«Indossava un maglione di cotone... no... un giubbotto

antiproiettile». Per non parlare di quando spontaneamente confessa

di aver saputo di un equipaggio di una squadra mobile che era

entrato per sbaglio nella scuola di fronte alla Diaz: ma dimentica

di aver inviato a Di Gennaro una relazione in cui scriveva che quei

poliziotti stavano facendo una «verifica».

«Io so solo che quella notte dovevamo fare qualche cosa, dovevamo

reagire a quella cosa.

Eravamo un po´ pressati, eravamo condizionati. E decidemmo di

intervenire».

|

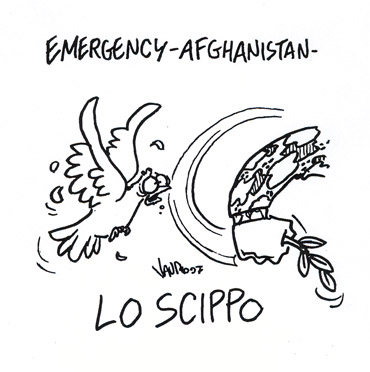

Spese

distruzione Altri 25 milioni di euro per la guerra in Afghanistan. Quanto i tagli alla scuola fatti da Prodi |

|